Radioisotope für Therapie

Einige Radioisotope dienen auch der Krebstherapie und werden – gebunden an Trägermaterialien oder als Implantat – direkt in den Tumor gebracht. Sie geben dort ihre Strahlung ab und wirken nur lokal. Ein Beispiel ist Lutetium-177 (Lu-177), das im FRM II durch Neutronenbestrahlung aus Ytterbium (Yb-176) hergestellt und zur Behandlung von so genannten endokrinen Tumoren (also Tumore im Magen, Darm, Bauchspeicheldrüse, Lunge) eingesetzt wird.

Weitere Radioisotope, die am FRM II hergestellt werden, sind Holmium-166 und Terbium-161. Sie dienen hauptsächlich der Tumortherapie, gelegentlich auch der Bildgebung.

Lutetium-177 für die Therapie von Prostatakrebs

Seit einigen Jahren wird Lu-177 zur Therapie gegen neuroendokrine Tumore wie beispielsweise in der Prostata oder Bauchspeicheldrüse eingesetzt. Dazu wird Lu-177 an ein Eiweißmolekül, eine so genannte Fähre, gekoppelt und gelangt damit direkt in den Tumor. Lu-177 ist ein Betastrahler (Beta-Minus-Zerfall: Aussendung eines Elektrons und eines Elektron-Antineutrinos) mit der sehr geringen Reichweite von etwa zwei Millimeter, was bedeutet, dass das gesunde Gewebe praktisch nicht geschädigt wird.

Im FRM II entsteht das Lu-177 aus der Bestrahlung von Ytterbium-176 (Yb-176) über ein sehr kurzlebiges Nuklid Yb-177, das schnell zu Lu-177 zerfällt. Dieses Verfahren garantiert reines Lu-177 (frei von Lu-176) und ist deshalb trägerfrei einsetzbar. Dadurch fallen für die Kliniken weniger radioaktive Abfälle an und das Präparat kann länger benutzt werden, weil es selbst nach 7-10 Tagen immer noch eine genügende Menge therapeutisch wirksames Lu-177 enthält.

Das technisch sehr aufwändige Verfahren wurde von der Radiochemie München RCM, ebenfalls ein Wissenschaftliches Zentralinstitut der TUM, entwickelt und wird heute von der Firma ITM Isotope Technologies Munich SE auf dem Gelände des FRM II kommerziell verwertet.

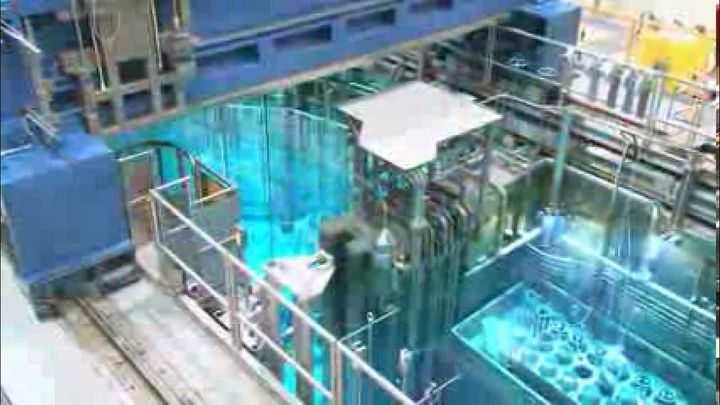

Der Kurz-Film gibt Auskunft über die aufwändige Herstellung des Lu-177: