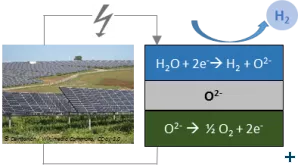

Haldor Topsøe hat sich unter anderem auf die Entwicklung und Produktion von Elektrolysezellen spezialisiert. Damit soll Wasserstoff und Sauerstoff aus Wasser gewonnen werden. Die Produktion von Wasserstoff ist für seinen Einsatz als sauberer Brennstoff wichtig. Für diesen Zweck entwickelt das Unternehmen mit Sitz in Dänemark Solid Oxide Electrolysis Cells, spezielle Elektrolysezellen. Mit ihnen lässt sich wettbewerbsfähig im kleinen Maßstab Wasserstoff produzieren.

Die Stapel an Elektrolysezellen kranken allerdings noch an einem Leistungsabfall, wenn sie über längere Zeit benutzt werden. Das liegt an dem physikalischem Druck, der die Verbindung zwischen den einzelnen Schichten eines solchen Stapels schwächt.

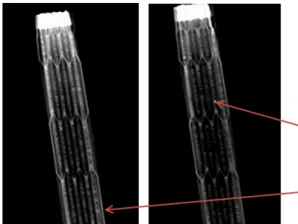

Über die Industriekoordinatoren des EU-Projekts SINE 2020 war das Unternehmen auf die Radiografiemessmöglichkeiten am Heinz Maier-Leibnitz Zentrum aufmerksam geworden. Neutronenradiografie stellte sich als die geeignetste Technik für diesen Fall heraus, weil sie mehrere Zentimeter Metall ohne Schaden durchdringen und wasserstoffhaltige Materialien gut darstellen kann.

Die Radiografie- und Tomografieaufnahmen am MLZ waren für Haldor Topsøe dank SINE 2020 kostenlos. Dabei machten die Wissenschaftler bislang unbekannte Inhomogenitäten in den Elektrolysezellen sichtbar. Christoffer Tyrsted, Mitarbeiter in der Forschungsabteilung in dem Unternehmen sagt: „Wir haben durchweg gutes und kompetentes Feedback aller Beteiligten erhalten. […] Die Experimente zeigten andere interessante Eigenschaften, die wir noch nicht in Betracht gezogen hatten, bevor wir die Daten erhielten.“

Dr. Michael Schulz, Wissenschaftler an der Radiografieanlage ANTARES, zieht ebenfalls eine positive Bilanz: „Die Testmessungen waren auch positiv für uns, weil sich daraus vielleicht weitere Aufträge entwickeln.“ Es gäbe außerdem bereits weitere Interessenten an den kostenlosen Testmessungen im Rahmen von SINE 2020.

Weitere Informationen:

Kostenlose Testmessungen für Industriekunden im Rahmen des EU-Projekts SINE 2020