Die Forschungsneutronenquelle Heinz Maier-Leibnitz (FRM II) hat am Montag, den 18.12.2006 um 11:40 den fünften Brennelement-Zyklus, d.h. 260 Volllasttage, für das Jahr 2006 beendet.

Erst im Mai 2005 ging die Forschungsneutronenquelle Heinz Maier-Leibnitz der Technischen Universität München in den Routinebetrieb und ist seitdem eine der stärksten Neutronenquellen weltweit. Das ehrgeizige Ziel der Garchinger Wissenschaftler, Ingenieure und Techniker ist eine hohe Verfügbarkeit der begehrten Neutronenstrahlen zu gewährleisten. Die Meßlatte für die leistungsstärksten Neutronenquellen liegt hoch, der bisherige "Weltrekord" wurde vom Institut Laue Langevin in Grenoble, Frankreich in den 80er Jahren mit 252 Tagen Reaktorbetrieb unter dem damaligen, aus Garching stammenden Direktor Prof. Dr. Wolfgang Gläser erzielt. Prof. Gläser war es auch, der die Initiative zum Neubau der leistungsstärksten deutschen Neutronenquelle, dem FRM II in Garching gab. Ihren ehemaligen Chef zu übertrumpfen und in diesem Jahr 260 Tage zu schaffen war für die Garchinger Mannschaft aber eher nebensächlich. Die weltweite Nachfrage nach den begehrten Spitzeninstrumenten am FRM II ist hier der Motor für den Erfolg.

Die große Nachfrage stützt die Garchinger auch bei ihrem Expansionskurs in der Forschung. Längst sind nahezu alle Experimentierplätze in den beiden Hallen belegt. Zuletzt kamen die Neutronenforscher aus Jülich, deren Reaktor im Mai dieses Jahres nach 44 Jahren Betrieb abgeschaltet wurde. Sie betreiben künftig am FRM II eine Außenstelle und unterhalten 8 Neutroneninstrumente in Garching. Kurz vor der Fertigstellung ist schon das neue Gebäude auf dem Gelände des FRM II, das die Jülicher Mannschaft im 1.Stock aufnehmen wird. Im Erdgeschoß bietet sich die Möglichkeit eine neue Experimentierhalle für Neutronenstrahlen einzurichten und damit die Möglichkeiten der Spitzenforschung mit Neutronen weiter auszubauen.

Die stolze Leistung der Garchinger Betriebsmannschaft ermöglichte eine Vielzahl von Experimenten, die von Wissenschaftlern aus dem In- und Ausland durchgeführt wurde. Die Fragestellungen erstreckten sich hierbei von der Grundlagenforschung aus den Bereichen Physik, Chemie oder Biologie bis hin in die Ingenieurswissenschaften bei der Materialentwicklung oder Bauteiloptimierung. Auch industrielle Forschung aus den Bereichen Automobilbau sowie Luft- und Raumfahrt findet zunehmend am FRM II statt. Schon routinemäßig genutzt und nahezu voll ausgelastet sind die Bestrahlungseinrichtungen am FRM II. Hier werden Silizium-Blöcke mit Hilfe von Neutronenstrahlen dotiert oder Isotope für medizinische Anwendungen erzeugt.

Zahlreiche Experimente im Bereich der Grundlagenforschung konnten durchgeführt werden. Ein Beispiel hierfür sind entscheidende Messungen zur Erforschung der Supraleitung. Hierzu wurde von dem Max Planck Institut für Festkörperforschung Arbeitsgruppe Prof. Keimer am Instrument TRISP die Wechselwirkung der Strom leitenden Elektronen mit den Eigenbewegungen der Atome (Elektron-Phonon-Wechselwirkung) untersucht. Der Durchbruch bei diesen Experimenten war die weltweit einzigartige hohe Präzision mit der die Bewegung der Atome beobachtet wurde. Für diese Entwicklungen wurde der Erbauer dieses Instruments, Dr. Thomas Keller vom Max-Planck-Institut für Festkörperforschung in Stuttgart mit dem diesjährigen Wolfram-Prandl-Preis der deutschen Neutronenforscher ausgezeichnet.

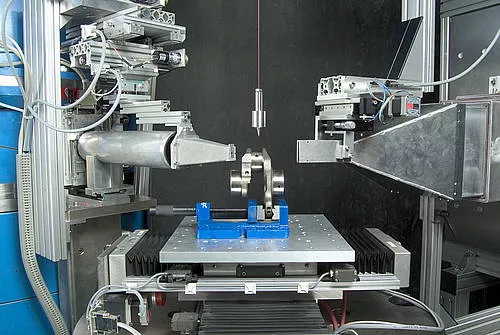

Auch die Industrie fragt regelmäßig die besonderen Experimente mit Neutronen nach. Bei der Optimierung von Bauteilen achten die Entwicklungsingenieure besonders bei mechanisch hoch belasteten Komponenten auf deren innere Spannungen. Sie entstehen beim Herstellungsprozess durch Umformung oder Wärmebehandlung. Diese inneren Spannungen beispielsweise in einer Kurbelwelle eines Automotors sind durchaus gewollt. Sie müssen aber präzise an der richtigen Stelle sitzen. Durch das Walzen der Hauptlager werden Druckspannungen in einer Kurbelwelle erzeugt, die entscheidend für eine lange Lebensdauer des Motors sind. Diese Druckspannungen verursachen aber an einer anderen Stelle in der Kurbelwelle das entsprechende Gegenstück, nämlich Zugspannungen. Sitzen diese unglücklicherweise in der Nähe eines Ölkanals, so besteht die Gefahr der Ausbreitung von Mikrorissen in diesem Bereich. Um diese Nebenwirkungen in den Griff zu bekommen wurden die Neutronenstrahlen am FRM II zu Rate gezogen. Zuständig ist hier Dr. Michael Hofmann und sein StressSpec getauftes Instrument, welches er in Zusammenarbeit mit Dr. Rainer Schneider vom Hahn-Meitner-Institut aus Berlin betreibt. Er misst hier die Folgen der Spannungen nämlich die Auslenkung der Atome mit einer Genauigkeit von einem Milliardsten Millimeter. Diese Ergebnisse setzt er dann wieder in einem dreidimensionalen Puzzle zusammen und kann somit die Eigenspannungen sichtbar machen. Der Automobilhersteller schickte nun verschieden hergestellte Kurbelwellen und die Neutronenexperimente sagten ihm welche die wenigsten ungewollten Spannungen hatten. Damit konnte der Herstellungsprozess und die Lebensdauer des Motors entscheidend optimiert werden.