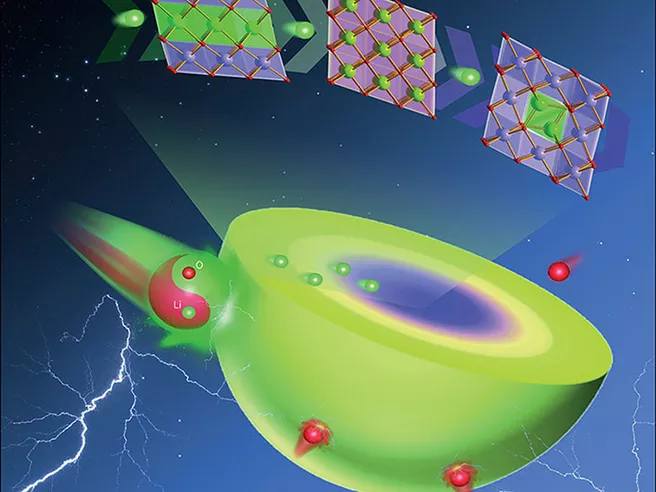

Ein klarer Trend zur Reduzierung des Kobaltbestandes in Lithium-Ionen-Batterien ist über ein Jahrzehnt hinweg zu beobachten. Kobalt ist ein Teil der Batteriekathoden, aber teuer, hochreaktiv und auch geographisch begrenzt, wo es oft unter menschenrechtswidrigen Bedingungen abgebaut wird. Es wurden bereits enorme Anstrengungen unternommen, um den Kobaltbestand in den Li-Ionen-Batterien zu reduzieren, was zu gemischten Nickel-Kobalt-Mangan- (NCM) oder Nickel-Kobalt-Aluminium- (NCA) Kathoden führte, die häufig in der Li-Ionen-Zelltechnologie verwendet werden. Die kobaltfreie Batterie ist das nächste Ziel in dieser Entwicklung. Oxide mit Lithiumüberschuss in der Schichtstruktur gelten als potenzielles Co-freies Kathodenmaterial mit höheren Kapazitäten und höheren Entladeraten.

Eine Gruppe von Forschern des Karlsruher Instituts für Technologie, des Forschungszentrums Jülich, der Technischen Universität München (TUM), der Sichuan University (China), der University of Wollongong (Australien) sowie der Synchrotron-Anlagen DESY (Hamburg) und ALBA (Barcelona) hat eine praktische Methode zur kontrollierten Synthese von kobaltfreien L Kathodenmaterialien mit Lithiumüberschuss in der Schichtstruktur vorgeschlagen. Weiterhin wurde der Entstehungsprozess, die Einbringung von Lithium und Sauerstoff in die Wirtsmatrix und die Auswirkungen der Synthesebedingungen auf die elektrochemische Leistung untersucht.

"Diese Verbindungen sind ein vielversprechender Kandidat für den Einsatz als Kathode in der nächsten Generation von Lithium-Ionen-Batterien, da sie mit hohen Spannungen arbeiten und hohe Kapazitäten liefern. Das bedeutet, dass kleinere Batterien mehr Energie liefern könnten", sagt Björn Schwarz, Forscher am Karlsruher Institut für Technologie.

Am MLZ nutzten die Forscher die hochauflösende Neutronenbeugung am Instrument SPODI zur Lokalisierung und Quantifizierung von Lithium und Sauerstoff in der Struktur. Diese Untersuchungen helfen den Forschern, die Zusammenhänge zwischen elektrochemischen Eigenschaften und der Struktur auf atomarer Skala der entwickelten Kathodenmaterialien systematisch zu erforschen.

Originalpublikation:

Hua et al. (2019): Lithium/Oxygen Incorporation and Microstructural Evolution during Synthesis of Li‐Rich Layered Li[Li0.2Ni0.2Mn0.6]O2 Oxides, Advanced Energy Materials, DOI: 10.1002/aenm.201803094