Die Entdeckung von Skyrmionengittern als einer neuen Form magnetischer Ordnung aus magnetischen Wirbeln durch ein Team von Wissenschaftlern vom Physik-Department der Technischen Universität München (TUM) und der Universität zu Köln, erzeugte Ende 2009 großes wissenschaftliches Interesse. Eine offene Frage blieb allerdings bis zuletzt der direkte mikroskopische Nachweis der besonderen topologischen Eigenschaften eines Skyrmionengitters in Volumenproben.

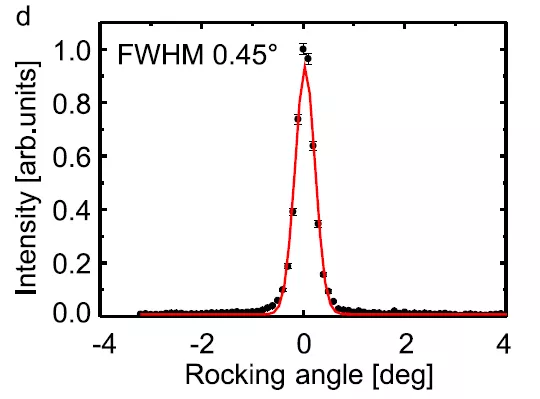

Mittels Kleinwinkelneutronenstreuung an den Instrumenten MIRA am FRM II in Garching und V4 am Helmholtz-Zentrum Berlin gelang es jetzt Tim Adams vom Physik-Department der TUM und demselben Team aus München und Köln diesen fehlenden mikroskopischen Nachweis für die topologischen Charakteristiken eines langreichweitigen Skyrmionengitters zu liefern. Wie die Wissenschaftler jetzt in Physical Review Letters berichten, konnten sie mit einem neutronenstreutechnischen Kniff, sogenannten Renninger-scans unter Vermeidung von Entmagnetisierungseffekten, parasitäre Streusignale stark unterdrücken. Mit Hilfe von theoretischen Berechnungen zeigten sie dann, dass die äußerst ungewöhnliche Temperatur- und Magnetfeldabhängigkeit des beobachteten Signals die unverwechselbare mikroskopische Signatur eines Skyrmionengitters sind.

Während bereits die ersten Hinweise auf Skyrmionengitter in der Fachwelt großes Interesse auslösten, folgte 2010, wieder mit Hilfe von Neutronenstreuung am FRM II, die Entdeckung, dass sich die magnetischen Wirbel bei extrem kleinen elektrischen Stromdichten verschieben lassen. Seitdem gelten die magnetischen Wirbel als vielversprechender Weg für Anwendungen, beispielsweise in der Informationstechnologie. So erhielt Prof. Christian Pfleiderer vom Physik-Department der TUM kürzlich zur Erforschung dieser Thematik einen Advanced Grant des European Research Council in Höhe von 2,2 Millionen Euro.

Originalpublikation:

Long-Range Crystalline Nature of the Skyrmion Lattice in MnSi Phys. Rev. Lett. 107, 217206 (2011)

T. Adams, S. Mühlbauer, C. Pfleiderer, F. Jonietz, A. Bauer, A. Neubauer, R. Georgii, P. Böni, U. Keiderling, K. Everschor, M. Garst, and A. Rosch

DOI: