Bei der Entwicklung nachhaltigerer Plastikalternativen für Verpackungsmaterialien gibt es eine große Herausforderung: „Verpackungen sollten jeglichen Stoffaustausch zwischen der Ware und der äußeren Umgebung möglichst unterbinden“, fasst es Dr. Marcel Dickmann, Instrumentverantwortlicher an der Positronenquelle NEPOMUC des MLZ zusammen. Materialien auf Basis neuartiger Biopolymere sind häufig sehr durchlässig für verschiedene Gase, unter anderem auch für Luft. Die Folge: Das Eingepackte ist nicht ausreichend geschützt, trocknet aus oder verdirbt schlimmstenfalls. An der Forschungs-Neutronenquelle Heinz Maier-Leibnitz hat ein deutsch-italienisches Forscherteam jetzt untersucht, wie die Gas-Durchlässigkeit verringert werden kann.

Bio-Verpackung mit Baumwolle

Dafür kombinierten die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auf Milchsäure basierende Biopolymere in unterschiedlichen Anteilen mit Nanopartikeln, die zum Teil aus Baumwolle gewonnen werden. Das fertige Verbundmaterial hat den Vorteil, dass es nicht nur komplett biologisch abbaubar ist, sondern auch ohne Erdöl auskommt und dafür auf nachwachsende Rohstoffe setzt. Ein gleich mehrfacher Gewinn für die Umwelt.

„Wir konnten zeigen, dass sich die Eigenschaften von Biomaterialien im Allgemeinen gezielt verändern lassen, wenn wir Nanocellulose aus Baumwolle hinzugeben. Für das spezielle Biopolymer (Polylactacid), das wir untersucht haben, konnten wir den genauen Anteil an Nanocellulose bestimmen, bei dem die Durchlässigkeit für Gase am geringsten ist“, so Dickmann.

Antimaterie ermittelt die Porengröße

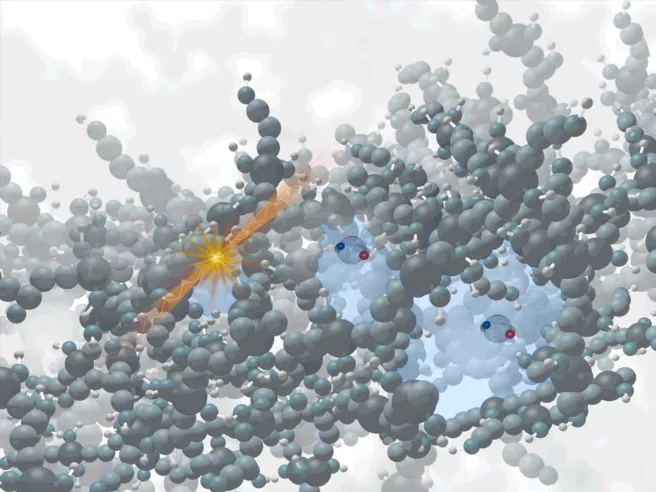

„Unter Antimaterie stellen sich viele Menschen Science-Fiction vor“, führt Dickmann aus, „aber eigentlich ist es etwas ganz Reales“. Am Instrument NEPOMUC erzeugen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit Hilfe der Neutronen sogenannte Positronen, die Antiteilchen des Elektrons. Damit bestrahlen sie ihr Untersuchungsmaterial. Die Überlebensdauer der Positronen im Material gibt den Forschenden Aufschluss über verschiedene Eigenschaften der Probe.

„In porösen Materialien gibt es einen besonderen Zwischenschritt. In einer Pore können sich Positronen mit Elektronen verbinden und sogenanntes Positronium bilden. Je länger das Positronium überlebt, desto größer sind im Prinzip die Poren“, erklärt Dickmann. Er und sein Team konnten so die Porengröße und damit auch die Durchlässigkeit für Gase mithilfe von Antimaterie bestimmen.

Verpackungen einfach auf den Kompost

Die Ergebnisse der Forscherinnen und Forscher helfen dabei, nachhaltigere Alternativen zu Plastik zu entwickeln, die dennoch den gleichen Schutz für das Produkt bieten. Das ist wichtig, damit die neuartigen Materialien zukünftig in großem Stil kommerziell genutzt werden können. Die Einsatzmöglichkeiten seien vielfältig, wie Marcel Dickmann erklärt, das Material könne beliebig dick oder dünn sein. In der Zukunft lassen sich also möglicherweise sämtliche Verpackungen einfach auf dem Kompost entsorgen.

Originalpublikation

Marcel Dickmann, Stefania Tarter, Werner Egger, Alessandro Pegoretti, Daniele Rigotti, Roberto Sennen Brusa, and Riccardo Checchetto.

Interface nanocavities in poly (lactic acid) membranes with dispersed cellulose nanofibrils: Their role in the gas barrier performances (2020).

Polymer. Volume 202.

DOI: 10.1016/j.polymer.2020.122729