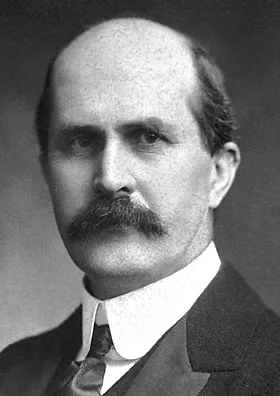

William Henry Bragg wurde am 2. Juli 1862 geboren und studierte in Cambridge Mathematik. 1886 erhielt der damals 24-jährige einen Ruf der University of Adelaide in Südaustralien und übernahm dort den Lehrstuhl für Mathematik und Physik. Nach mehr als 20 Jahren kehrte der Physiker 1909 nach Großbritannien zurück und erhielt eine Professorenstelle an der University of Leeds. Während des Ersten Weltkrieges arbeitete Bragg für die britische Admiralität. 1920 wurde Bragg in den Ritterstand erhoben und zum Präsidenten der Physical Society ernannt. Seit 1923 war Bragg Chemieprofessor an der Royal Institution in London, von 1935 bis 1940 leitete er die Royal Society.

Braggs Forschungsinteresse galt sehr viele Themen, und er war ein Meister darin, sich ein Thema zu suchen, fast beiläufig einen wichtigen Beitrag zu leisten, um es dann wieder fallen zu lassen. Im Jahr 1913 begründete das Werk Braggs und seines Sohn Lawrence allerdings einen neuen Zweig der Wissenschaften: die Analyse von Kristallstrukturen mittels Röntgenbeugung. Vater und Sohn gemeinsam gebührt die Entdeckung der nach ihnen benannten Braggschen Gleichung, die die Beziehung zwischen dem Beugungswinkel Θ, der Wellenlänge λ des Röntgenstrahls und dem Netzebenenabstand d wiedergibt: nλ = 2d sin Θ. So gelang es den beiden Physikern, den atomaren Aufbau einiger Minerale und Legierungen aufzuklären sowie die Wellenlänge von Röntgenstrahlen zu bestimmen. In Anerkennung dieser Leistungen wurden die Braggs 1915 mit dem Nobelpreis für Physik „für ihre Verdienste um die Erforschung der Kristallstrukturen mittels Röntgenspektroskopie“ ausgezeichnet. Es war das erste und bisher einzige Mal, dass ein Vater und sein Sohn sich den Nobelpreis teilten.

Sir William Henry Bragg starb am 10. März 1942.

(mit Material von www.nobelprize.org)