Genau dafür hat das MLZ in Zusammenarbeit mit dem neugegründeten Lund Institute of Advanced Neutron and X-Ray Science der Universität Lund in Schweden (LINXS) das gemeinsame Projekt „New Imaging with Neutron and X-ray Methods for Archaeology and Cultural Heritage“ (NINXMACH) ins Leben gerufen. Eine neue Initiative, welche „Try-out-Workshops“ speziell für Forscher der Altertumswissenschaften und der Geologie anbietet, um die vielfältigen Möglichkeiten der Nutzung von Röntgen- und Neutronenstrahlen aufzuzeigen.

Workshops in Garching und Trieste

Zwei Workshops standen zur Auswahl: Im Februar am Synchrotron ELETTRA in Trieste und im März an der Forschungs-Neutronenquelle in Garching. Forscher konnten an beiden teilnehmen, um Erfahrungen sowohl mit Röntgen- als auch mit Neutronenstrahlen zu sammeln. Das gewonnene Wissen, der Austausch und die Expertise der Wissenschaftler soll zukünftig auch der geplanten Europäischen Spallationsquelle für die Neutronenforschung (ESS) in Lund weitere Nutzer bringen.

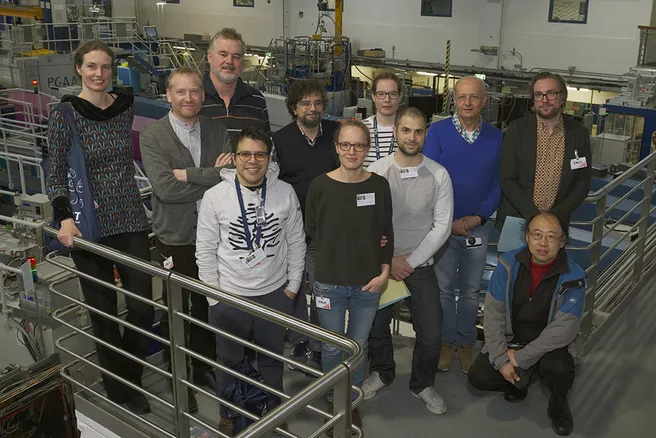

Die insgesamt elf Teilnehmer konnten ihre eigenen Proben an drei verschiedenen Instrumenten messen. Bildgebende Verfahren lernten sie am Instrument ANTARES mit kalten und am NECTAR mit thermischen Neutronen kennen. Eine Elementanalyse war mit der prompten Gamma Aktivierungsanalyse am Instrument PGAA möglich.

Fragen beantworten, die noch nicht gestellt wurden

Mit dabei war auch Björn Nilsson, Archäologe an der Universität in Lund. Er brachte eine möglicherweise römische Figur und ein Messer aus der Eisenzeit mit und untersuchte sie an allen drei Instrumenten. Nilsson sucht nach Hinweisen zu verwendeten Materialien und Herstellungsverfahren. „Die Daten zeigen die Struktur des Messers und wie es aus verschiedenen Hartmetallen hergestellt ist, mit einer weicheren Schneide und einer härteren Klinge. Mit Neutronen können wir Fragen beantworten, von denen wir nicht einmal wussten, dass wir sie stellen können“, sagt er. „Ich habe auf jeden Fall vor, zurückzukommen und weitere Proben zu untersuchen.“

Burkhard Schillinger, Instrumentwissenschaftler am MLZ, hat den Workshop am MLZ organisiert und betreut. „Die Bundesanstalt für Materialprüfung in Berlin hat bereits nach so einem Workshop für ihre Themenbereiche gefragt“, sagt Schillinger stolz.