Die gehobene wasserrechtliche Erlaubnis

Die Technische Universität München beantragte im Juli 2018 beim Landratsamt München eine gehobene wasserrechtliche Erlaubnis für den FRM II und die Radiochemie zur kontrollierten Einleitung von schwach-radioaktiven Abwässern in die Isar. Es soll weiterhin beim bestehenden Einleitungsbauwerk an Flusskilometer 130,300 der Isar eingeleitet werden. Den Bescheid hat das Landratsamt München zum 19.12.2019 erteilt. Er wurde im Amtsblatt veröffentlicht: Wasserrechtsbescheid - gehobene wasserrechtliche Erlaubnis für die TUM und ist bis Ende 2039 gültig.

Fragen und Antworten zur wasserrechtlichen Erlaubnis

Die Benutzung des Gewässers bedarf einer Erlaubnis. Somit müssen sich auch die beiden TUM-Institute, Forschungs-Neutronenquelle Heinz Maier-Leibnitz (FRM II) und die Radiochemie München (RCM), ihre Gewässerbenutzung durch die zuständigen Behörden genehmigen lassen und werden dabei von diesen Behörden überwacht.

Das Landratsamt München erteilte der TUM dafür am 22.12.1999 eine gehobene wasserrechtliche Erlaubnis. Darin ist u.a. geregelt, unter welchen Bedingungen die beiden TUM-Institute Wasser in die Isar einleiten dürfen.

Der bisherige Bescheid galt bis Ende 2019, deshalb beantragte die TUM im Juli 2018 eine neue gehobene wasserrechtliche Erlaubnis um u.a. Kühlwasser und schwachradioaktives Abwasser über ein bei Flusskilometer 130,300 bestehendes Einleitungsbauwerk in die Isar einzuleiten. Die neue gehobene wasserrechtliche Erlaubnis gilt ab 2020 für eine Laufzeit von 20 Jahren.

Seit dem Bescheid auf wasserrechtliche Erlaubnis aus dem Jahr 1999 hat sich bei der Forschungs-Neutronenquelle (FRM II) und Radiochemie München einiges geändert. Das Atom-Ei und das Zyklotron sind inzwischen außer Betrieb und leiten direkt keine Abwässer mehr ein. Auch technische Verbesserungen, wie eine neue Vollentsalzungsanlage (Prinzip der Umkehrosmose) am FRM II, führen dazu, dass es weniger Anfallstellen für in die Isar abzuleitendes Abwasser gibt. Die Ableitungen sind in den vergangenen 20 Jahren immer deutlich unter den genehmigten Grenzwerten geblieben.

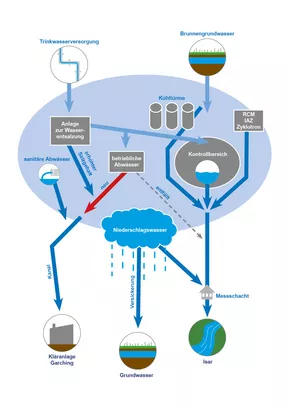

Brunnenwasser: Das benötigte Kühlwasser sowie Spülwasser wird aus dem Brunnen (frisches Grundwasser) gefördert und macht den größten Anteil (99,8 %) der Einleitmenge in die Isar aus.

Ablaufkühlung: Hier entspricht die Durchsatzmenge des Kühlwassers, die in das Kühlsystem geleitet wird, der aus diesem Kühlsystem wieder ablaufenden Menge. Das frische Brunnenwasser der Ablaufkühlung wird nicht in seinen Eigenschaften geändert, max. Temperaturerhöhung von 10 K.

Kühltürme: Das Tertiär-Kühlsystem dient dazu, die durch den Betrieb des Reaktors entstehende Abwärme von 20 MW an die Umgebungsluft ab zugegeben. Kein Wärmeeintrag in die Isar.

Abflutung: Nach der Verdunstung über die Kühltürme bleiben natürliche Mineralstoffe übrig, diese werden bei der Abflutung gefiltert und dann in die Isar eingeleitet.

Kontrollbereich FRM II & RCM: Wenn sich ein Wissenschaftler im Kontrollbereich die Hände aus rein hygienischen Gründen wäscht, wird es in entsprechenden Behälter gesammelt, obwohl das Wasser nicht notwendigerweise radioaktiv ist.

In den vergangenen knapp 15 Betriebsjahren hat die Forschungs-Neutronenquelle pro Jahr durchschnittlich 190.000 Kubikmeter Wasser abgeleitet. Aufgrund der hohen Mengen an Brunnenwasser (frischem Grundwasser) und der geringen Mengen an potentiell schwachradioaktivem Abwasser besteht keine Gefahr für Mensch und Natur. Dies bestätigen auch die umfangreichen und unabhängigen Gutachten (siehe Wasserrechtsantrag).

Das Spülwasser macht bereits 99,8 %, das potentiell schwachradioakive Abwasser des FRM II zusammen mit der RCM nur 0,2 % (370 Kubikmeter) der gesamten Einleitmenge aus.

Das Wasser wird chargenweise und nach vorheriger Beprobung abgeleitet. Dabei verhindern technische und administrative Maßnahmen eine Grenzwertüberschreitung. Ein Liter darf maximal eine Aktivität von 4000 Becquerel (bei der RCM: 370 Becquerel) aufweisen. Im Vergleich dazu hat z.B. ein im Baumarkt erhältlicher Kilogramm Kunstdünger 6300 Becquerel. In den vergangenen 20 Jahren sind FRM II und RCM immer deutlich unter den maximal genehmigten Jahresgrenzwerten geblieben. Sie schöpfen diese nur im einstelligen Prozentbereich aus.

Von den etwa 80 natürlich vorkommenden und den über 3000 künstlich erzeugbaren Radionukliden, wie sie in der aktuellen Karlsruher Nuklidkarte zusammengestellt sind, dürfen bei FRM II und RCM ein Bruchteil gehandhabt werden. Diese ca. 200 Radionuklide werden entsprechend ihrer radiologischen Relevanz (Strahlengefährdung) in Gruppen von Radionukliden, sogenannten Nuklid-Vektoren, zusammengefasst. Diese ausgewählten Radionuklide der Nuklid-Vektoren decken hinsichtlich ihrer radiologischen Bedeutung die nicht aufgeführten Radionuklide mit ab. Dadurch wird eine konservative Bewertung erreicht.

Die Nuklid-Vektoren sind im Antrag aufgelistet und berücksichtigt. Es gibt ein externes, unabhängiges Gutachten als Anlage zum Antrag, das das Risiko für eine Referenzperson an der Einleitstelle und eine potentielle Jahresdosis berechnet. Dabei wird dieser Person unterstellt, dass sie sich 1000 Stunden im Jahr an der Einleitstelle aufhält und dort Gemüseanbau betreibt. Die Dosis berücksichtigt auch die Vorbelastung der Isar durch z.B. Kläranlagen. Der Beitrag der Abwässer von FRM II und Radiochemie zur maximalen, berechneten Jahresdosis für diese Referenzperson beträgt bei vollständiger Ausschöpfung der genehmigten Jahresgrenzwerte maximal 3,9 Prozent. Die Jahresdosis, die auf Abwässer der Forschungs-Neutronenquelle und der Radiochemie direkt an der Einleitstelle zurückgehen, beträgt für einen Säugling ungefähr so viel wie beim Hinflug von Frankfurt nach Las Palmas (Gran Canaria) oder etwas mehr als beim zweimaligen Röntgen von Zähnen.

Es ist exakt festgelegt, was, wie, wann, wo, von wem und mit welchem Gerät gemessen werden muss - gemäß der Eigenüberwachungsverordnung. Regelmäßige Kontrollen werden, teilweise parallel, durch Proben und Analysen vom FRM II eigenen Labors der Betriebschemie, dem Bundesamt für Strahlenschutz, dem Landesamt für Umwelt und akkreditierte Labore, durchgeführt.

Die potentiell schwachradioaktiven Abwässer aus den Kontrollbereichen werden mit üblichen Verfahren (Fällung, Filterung, Sauerstoff-Behandlung) behandelt; in seltenen Fällen wird auch der pH-Wert justiert.

Eine lückenlose kontrollierte Abgabe, unter Einhaltung der Grenzwerte, wird durch administrative und technische Maßnahmen, sichergestellt. Die finale Freigabe für die chargenweise Ableitung aus dem Übergabebehälter in die Isar erteilen Betriebschemie, Strahlenschutzbeauftragte/r und Betriebsleitung schriftlich - hier gilt das 6 Augen Prinzip!

Als Kerntechnische Anlage wird der FRM II zusätzlich durch das bayerische Kernreaktor-Fernüberwachungssystem (KFÜ), welches vom LfU betrieben wird, kontinuierlich (rund um die Uhr) überwacht. Für weitere Umgebungsüberwachungen werden regelmäßig Untersuchungen von Wasser, Aerosole, Sediment, Pflanzen, Milch, Getreide oder Fisch durchgeführt. Eine unabhängige Messstelle, im Rahmen der Richtlinie zur Emissions- und Immissionsüberwachung (REI), entnimmt Proben aus der Umgebung der Forschungs-Neutronenquelle – via LfU – und untersucht diese auf ihren Gehalt an Radioaktivität. Alle Daten zur Umgebungsüberwachung werden in IMIS (Integriertes Mess- und Informationssystem zur Überwachung der Radioaktivität in der Umwelt), via BfS, veröffentlicht.

Medienbeiträge

Landkreis Anzeiger Garching, 17. August

"Die Isar ist kein Atomklo" - Erörterungstermin zum Forschungsreaktor Garching

sueddeutsche.de, 28. Juli

Radioaktives Abwasser in der Isar

Merkur.de, 26. Juli

TU verrät: So schädlich ist das radioaktive Abwasser in der Isar wirklich

sueddeutsche.de, 26. Juli

Alles im Fluss

sueddeutsche.de, 25. Juli

Isar ist nicht das Atomklo der TU

sueddeutsche.de, 25 Juli

Kommunen gegen Reaktorbetreiber

pressreader.de, 24. Juli

Streit um Reaktorabwasser in der Isar

Merkur.de, 24 Juli

TU will weiterhin radioaktives Abwasser in die Isar leiten: Grünen-Politiker kämpfen dagegen

sueddeutsche.de, 24 Juli

Alternativen gesucht

abendzeitung-muenchen.de, 23. Juli

Wird weiter radioaktives Wasser in die Isar geleitet?

onetz.de, 23. Juli

Anhörung: Schwach radioaktives Wasser aus Reaktor in Isar?

sueddeutsche.de, 23. Juli

Legal? Illegal? Nicht egal!

sueddeutsche.de, 21. Juli

Abwasser oder Atommüll

youtube.com - Journalistik Eichstätt, 29. April

Medienwerkstatt 2019 - Schwach radioaktives Abwasser in der Isar - Aber wer weiß davon?

sueddeutsche.de, 11. Februar

TU will weiter schwach radioaktives Wasser in Isar leiten

Bayerischer Rundfunk, 7. Februar

1400 Einwendungen gegen radioaktives Abwasser in der Isar

sueddeutschezeitung.de, 07. Februar

Vermeidbare Belastung

sueddeutsche.de, 5. Februar

"Deutlich unter den Jahresgrenzwerten" - Interview mit Technischem Direktor Dr. Anton Kastenmüller

Bayerischer Rundfunk, 25. Januar

Abendschau - ab Minute 9:00

merkur.de, 25. Januar

Radioaktives Abwasser in die Isar: Diese Einwände hat Freising gegen den TUM-Antrag

sueddeutsche.de, 24. Januar

Neufahrn wehrt sich gegen Reaktor-Abwasser

sueddeutsche, 18. Januar

Radioaktives Abwasser spaltet die Räte

merkur.de, 18. Januar

Radioaktives Isar-Wasser: Ismaning probt den Aufstand gegen Garchings Forscher

sueddeutsche.de, 18. Januar

Eching äußert massive Bedenken

merkur.de, 18. Januar

Radioaktives Abwasser in die Isar: Hallbergmooser Grüne laufen Sturm im Gemeinderat

sueddeutsche.de, 17. Januar

Brennende Fragen

sueddeutsche.de, 17. Januar

Ziemlich überfordert

suedduetsche.de, 17. Januar

Ismaning will Abwasser nicht hinnehmen

merkur.de, 16. Januar

Schwach radioaktive Forschungs-Abwässer in der Isar: Stadt Garching stimmt Erlaubnis zu

suedduetsche.de, 16. Januar

Garching ist für kürzere Laufzeit

sueddeutsche.de, 13. Januar

Streit um radioaktives Abwasser in der Isar

Merkur.de, 11. Januar

MdL Becher kämpft gegen radioaktives Abwasser in der Isar

Passauer Neue Presse, 08. Januar

Toni Schuberl will Einleitung von radioaktivem Abwasser in Isar verhindern

sueddeutsche.de, 04. Januar

Radioaktivität in der Isar