01.03.2016

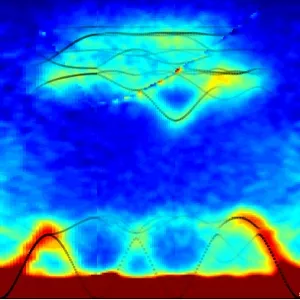

Physikern der TU Dresden, der Max-Planck-Institute in Dresden und Stuttgart und des Leibniz-Institut für Festkörper- und Werkstoffforschung ist es gelungen, erstmals die magnetischen Wechselwirkungen im Kupferselenat vollständig zu verstehen. Sie setzten dafür gleich drei verschiedene Spektrometer am MLZ und am Oak Ridge National Laboratory (USA) ein. Während mit dem Flugzeitspektrometer am ORNL das gesamte vierdimensionale Spektrum vermessen wurde, konnten an den Dreiachsenspektrometern PUMA und PANDA die wesentlichen Details der Dispersion näher untersucht werden.

Seit 2009 in der Gruppe von Prof. Christian Pfleiderer erstmals Skyrmionen in Metallen entdeckt wurden, suchen und finden zahlreiche Forscher weltweit diese magnetischen Wirbel auch in anderen Materialien. Sie sind auch deshalb nicht nur für die Grundlagenforscher von großem Interesse, sondern ermöglichen im Gegensatz zu normalen Magneten theoretisch gleich mehrere Möglichkeiten der magnetischen Informationsspeicherung. Kupferselenat steht besonders im Fokus, da es das erste Material ist, das zwar keinen Strom leitet, aber eine sehr komplexe dreidimensionale magnetische Struktur mit einem Skyrmionengitter aufweist.

Magnetische Wirbelstrukturen waren bereits 2012 im Kupferselenat entdeckt worden und faszinierten seitdem die Theoretiker. Die Kombination der verschiedenen Neutronenmessungen ergab nun ein vollständiges Spektrum der magnetischen Anregungen. Damit wurde erstmals der experimentelle Beweis erbracht, dass die verschiedenen Anregungen durch eine relativ große Energielücke voneinander getrennt sind. Das auch quantitativ bestimmte Spektrum zeigt die genaue Lage der Energielücken und erlaubt die Berechnung der Wechselwirkungsparameter. Sie sind ein großer Schritt zum Verständnis der Skyrmionen und damit in Richtung einer Entwicklung alternativer Systeme zur Informationsspeicherung.

Originalpublikation:

P. Y. Portnichenko, J. Romhányi, Y. A. Onykiienko, A. Henschel, M. Schmidt, A. S. Cameron, M. A. Surmach, J. A. Lim, J. T. Park, A. Schneidewind, D. L. Abernathy, H. Rosner, Jeroen van den Brink, and D. S. Inosov; Magnon spectrum of the helimagnetic insulator Cu2OSeO3, Nature Communications 7, 10725 (2016)