Viele biologische Prozesse in Zellen funktionieren nur deshalb, weil es das Phänomen der Diffusion gibt. Es bewirkt, dass Teilchen sich alleine aufgrund ihrer thermischen Energie zufällig und ziellos bewegen können. Auf diese Weise gelangen zum Beispiel solche Eiweißmoleküle nah genug zueinander, die Stoffwechselprozesse nur gemeinsam ausführen können. Ein Team internationaler Forscher zeigte nun, dass schwache Anziehungskräfte zwischen den Proteinen die Diffusion enorm beeinflussen, wenn die Eiweißmoleküle so stark konzentriert sind wie unter natürlichen Bedingungen in der Zelle.Der Einfluss von Wechselwirkungen ist bei solch hohen Proteinkonzentrationen nur schwer experimentell zu quantifizieren. Deshalb wurden bisher viele Messungen an verdünnten Lösungen durchgeführt.

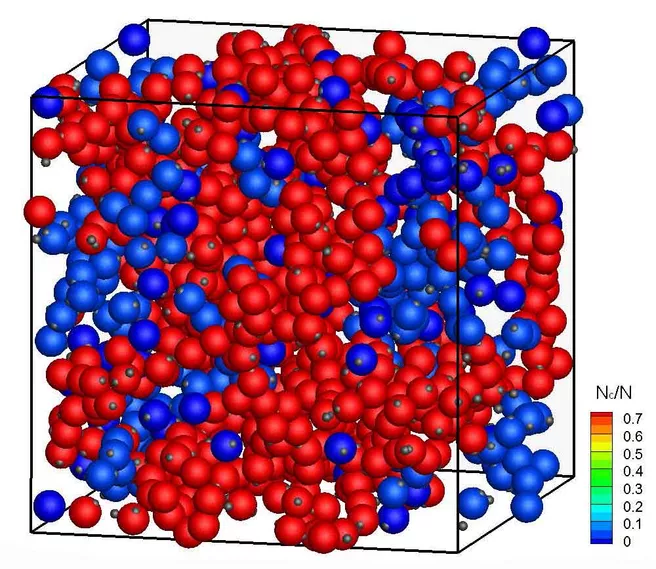

Neutronenstreuexperimente an unter anderem der Jülicher Außenstelle am Heinz Maier-Leibnitz Zentrum in Garching und Computersimulationen in Jülich ermöglichten nun die Untersuchung physiologischer Konzentrationen. Die Ergebnisse belegen einerseits die gute Eignung der Neutronenstreuung für solche Untersuchungen und andererseits, dass Computersimulationen die spezifischen molekularen Eigenschaften von Proteinen, wie ihre Oberflächenstruktur, stärker berücksichtigen müssen, um realistische Vorhersagen zu machen.