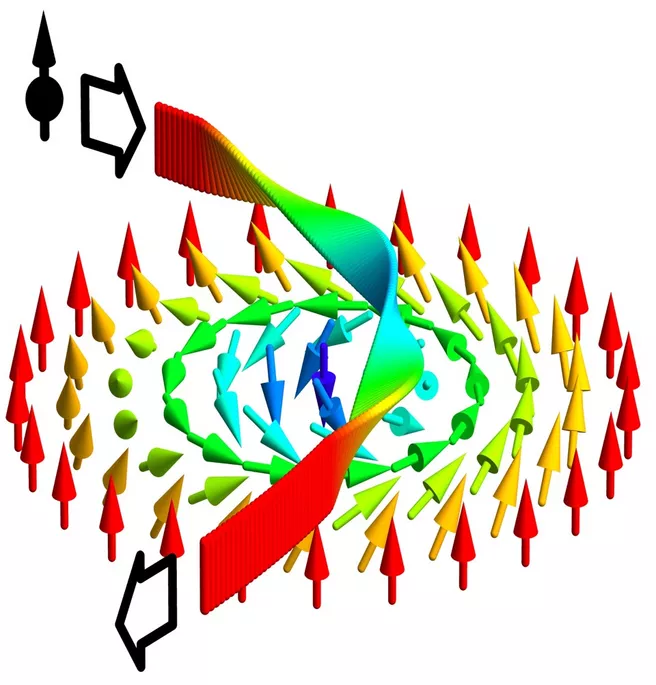

Skyrmionen waren lange Zeit nur ein Modell in der Teilchenphysik, bis Christian Pfleiderer, Peter Böni und Mitarbeiter mit Hilfe von Neutronenstreuung am Instrument MIRA des FRM II 2008, in enger Kooperation mit dem ebenfalls ausgezeichneten Theoretiker Prof. Achim Rosch von der Universität zu Köln, erstmals Skyrmionen in einem magnetischen Material entdeckten. Theoretisch vorhergesagt hatten die Existenz der magnetischen Wirbel der ebenfalls ausgezeichnete Professor Alex Bogdanov vom Leibniz-Institut für Festkörper- und Werkstoffforschung in Dresden bereits 1989, sowie Professor Ashvin Vishwanath von der University of California in Berkeley im Jahr 2006.

Eine zukünftige Anwendung der magnetischen Wirbel könnten extrem kompakte und langlebige Datenspeicher sein. Während man für ein magnetisches Speicherbit einer modernen Festplatte etwa eine Million Atome braucht, sind die kleinsten bekannten Skyrmionen in magnetischen Materialien nur etwa 15 Atome groß. Gleichzeitig benötigt das Verschieben der Wirbel 100 000 mal weniger Strom als das Verschieben magnetischer Speicherbits auf der Basis konventioneller magnetischer Materialien. Außerdem sind die Skyrmionen wie ein Knoten in einer Schnur besonders stabil.

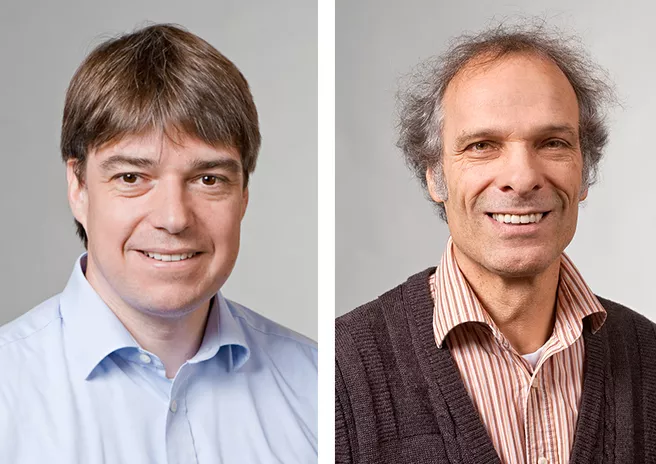

„Wir freuen uns vor allem über die Anerkennung der Teamarbeit und dass sich das Thema so spektakulär entwickelt hat“, sagt Christian Pfleiderer. Denn es gibt nun einen regelrechten „Skyrmionen-Boom“, wie sogar das Preiskommittee der European Physical Society in seiner Laudatio konstatiert. Peter Böni ist überrascht über die Auszeichnung: „Am meisten hat mich gefreut, dass unsere gemeinsame Arbeit völlig unerwartet mit diesem tollen Preis ausgezeichnet wurde, fast unglaublich“.

Der Preis wird seit 1974 im Turnus von zwei Jahren von der Abteilung Kondensierte Materie der Europäischen Physikalischen Gesellschaft vergeben. Die Liste der bisherigen Preisträger ist lang und enthält auffallend viele spätere Nobelpreisträger, wie Peter Grünberg, Andre Geim und Klaus von Klitzing.

Christian Pfleiderer wurde für seine Forschung auf dem Gebiet der Skyrmionen bereits 2012 mit einem ERC (European Research Council) advanced-grant und dem Max-Born-Preis 2016 ausgezeichnet. Achim Rosch erhielt 2013 den Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Preis.