Newsartikel

Neue Daten für die Analyse kritischer Rohstoffe

Wissenschaft, Instrumente |

Materialien für Batterien, Windkraftanlagen und Reaktortechnik

Die Forscher untersuchten Nickel, Zirkonium, Lanthan und Praseodym mit dem FaNGaS-Spektrometer. Nickel und Lanthan werden in Batterien für Elektro- und Hybridfahrzeuge verwendet, die eine wichtige Rolle bei der Förderung der Elektromobilität spielen - einer Schlüsseltechnologie im Kampf gegen den Klimawandel. Zirkonium wird im Kernenergiesektor vor allem in Brennstoffhüllen eingesetzt, da es wesentlich strahlenresistenter ist als die bisher verwendeten Edelstahllegierungen. Dies erhöht die Sicherheit und Effizienz moderner Reaktoren. Praseodym ist von entscheidender Bedeutung für die Herstellung leistungsstarker Magnete, die in Windkraftanlagen eingesetzt werden und eine effiziente Energieumwandlung ermöglichen.

Kritische Rohstoffe

Lanthan und Praseodym sind von der Europäischen Kommission als „kritisch“ eingestuft, da sie nur begrenzt verfügbar sind und eine hohe Nachfrage besteht.

Umso wichtiger ist es, nachhaltige Methoden für eine präzise Analyse der Zusammensetzung der Rohstoffe zu entwickeln, um sicherzustellen, dass sowohl die Hauptbestandteile als auch etwaige Verunreinigungen oder Fremdelemente, die die Leistung oder Sicherheit des Materials beeinträchtigen könnten, genau identifiziert werden.

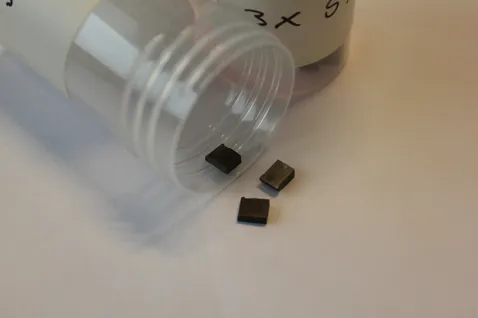

Neutronen für die Untersuchung großer Proben

Dr. Eric Mauerhofer und Dr. Iaroslav Meleshenkovskii vom Forschungszentrum Jülich haben zusammen mit Dr. Christian Stieghorst und Dr. Zsolt Révay vom FRM II das FaNGaS-Instrument am MLZ genutzt, um die partiellen differentiellen Wirkungsquerschnitte von Gammastrahlen zu bestimmen, die aus der inelastischen Streuung von Spaltneutronen stammen. „Diese Messungen zeigen nicht nur, dass FaNGaS ein einzigartiges Instrument für die Gewinnung wichtiger nuklearer Daten und für die zerstörungsfreie Analyse dicker und dichter Proben ist, sondern sie tragen auch zur Aktualisierung des Datenkatalogs für (n,n′,γ)-Reaktionen bei und bereichern unser Verständnis der nuklearen Wechselwirkungen. Das MLZ ist eine der wenigen Einrichtungen in der EU, die dank eines speziellen Konverters am FRM II in der Lage sind, einen Spaltneutronenstrahl zu erzeugen“, sagt Melenshenkovskii.

Die abgeleiteten Daten wurden mit einer fortschrittlichen, auf schnellen Neutronen basierenden Analysetechnologie gewonnen - PGAINS (Prompt Gamma Analysis based on Inelastic Neutron Scattering). Die PGAINS-Methode, bei der hochenergetische Spaltneutronen zum Einsatz kommen, bietet mehrere Vorteile: die Möglichkeit, dickere und dichtere Proben zu analysieren, eine verbesserte Empfindlichkeit für einige Elemente, eine geringere Aktivierung und eine schnelle Analyse. Dieser Ansatz erleichtert den nachhaltigen Umgang mit und das Recycling von solch kritischen Rohstoffen im Rahmen einer Kreislaufwirtschaft.

„Diese Methode ermöglicht die zerstörungsfreie Analyse größerer und dickerer Proben im Vergleich zu etablierten Techniken, die auf kalten oder thermischen Neutronen basieren“, erklärt Meleshenkovskii. „Wir haben jetzt ein vielversprechendes Werkzeug, um anspruchsvolle Proben zu analysieren, die mehrere Zentimeter dick und dicht sind. Diese Proben können aus Bereichen wie Archäologie, Geologie, Industrie und Grundlagenforschung stammen.“

Originalpublikationen:

Eric Mauerhofer, Niklas Ophoven, Zeljko Ilic, Christian Stieghorst, Zsolt Révay, Iaroslav Meleshenkovskii, Tsitohaina H. Randriamalala

Gamma emission from interaction of fission neutrons on nickel and zirconium

Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry (2024) 333:4333–4352

DOI: https://doi.org/10.1007/s10967-024-09570-y

Niklas Ophoven, Eric Mauerhofer, Zeljko Ilic, Christian Stieghorst, Zsolt Révay, Iaroslav Meleshenkovskii, Tsitohaina H. Randriamalala

Prompt gamma rays of lanthanum and praseodymium produced by inelastic scattering of fission neutrons

Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry (2024)

DOI: https://doi.org/10.1007/s10967-024-09821-y

Weitere Informationen:

Neben Forschern des Forschungszentrums Jülich und der Technischen Universität München waren auch Wissenschaftler der RWTH Aachen und der Universität zu Köln an den Studien beteiligt.