Das grundlegende Prinzip dieser Technologien ist simpel: Wasserstoff reagiert mit Sauerstoff zu Wasser, dabei wird Energie freigesetzt. Umgekehrt kostet es Energie, um den Wasserstoff zu produzieren. Schafft man es diesen zu speichern, um ihn später zur Reaktion zu bringen, kann man die dann freiwerdende Energie in Strom umwandeln. Das Problem ist, dass reiner Wasserstoff nur bei sehr hohem Druck und niedrigen Temperaturen gelagert werden kann, da er ansonsten nahezu durch jede Gefäßwand hindurch dringen könnte. Das ist für viele Anwendungen, angefangen beim Transport, nicht praktikabel. Aus diesem Grund ist man längst auf der Suche nach Feststoffen, die den Wasserstoff chemisch speichern können.

Auf die Mischung kommt es an – doch was passiert mikroskopisch?

Diese Feststoffe sollten Wasserstoff in hohen Mengen speichern können. Die chemischen Reaktionen zur Auf- beziehungsweise Abgabe von Wasserstoff sollten schnell und effizient ablaufen. Eine Art an Feststoffen hat sich besonders hervorgetan: Verbindungen aus leichten Alkali- und Erdalkalimetallen wie Lithium oder Magnesium und wasserstoffhaltigen Molekülen. Es kommt auf die richtige Mischung mehrerer dieser Verbindungen im Wasserstoffspeicher an: Durch eine geschickte Kombination lässt sich über den Druck und die Temperatur steuern, ob Wasserstoff aufgenommen oder abgegeben wird.

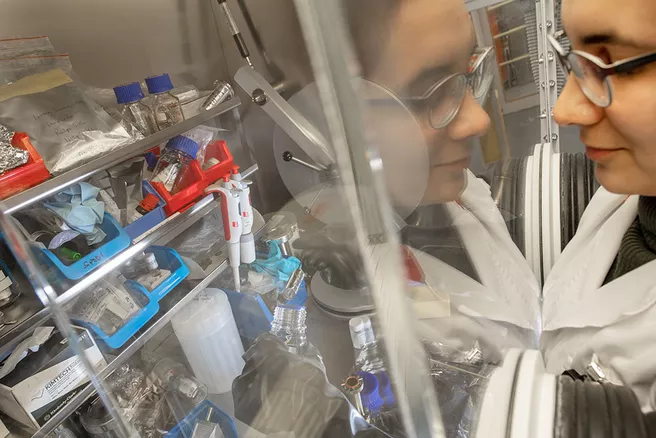

Neslihan Aslan ist Doktorandin am German Engineering Materials Centre (GEMS) des Helmholtz-Zentrums Hereon am MLZ und forscht an Wasserstoffspeichern dieser Art. Sie hat sich zusammen mit Kolleginnen und Kollegen der Institute für Wasserstofftechnologie und Werkstoffphysik am Hereon sowie am MLZ die Verbindung Li4(BH4)(NH2)3 genauer angeschaut, die als Produkt bei einem dieser Speicher nach der Freigabe von Wasserstoff entsteht. Zwar ist bereits bekannt, dass dieser Feststoff ein guter Wasserstoffspeicher ist, doch mikroskopisch ist er noch nicht gut verstanden. Dazu gehört die Kristallstruktur an sich sowie die dynamischen Prozesse wie Diffusion und Rotation der Wasserstoffatome darin.

Neutronen offenbaren hohe Mobilität des Wasserstoffs

Die Kristallstruktur und ihre Stabilität bis hin zum Schmelzpunkt hat Neslihan Aslan mithilfe von Synchrotronstrahlung am Deutschen Elektronen-Synchrotron (DESY) zusammen mit Claudio Pistidda vom Institut für Wasserstofftechnologie untersucht. Die dynamischen Prozesse untersuchte sie am TOFTOF Instrument des MLZ mithilfe von quasielastischer Neutronenstreuung (QENS). „Diese Messung ist mit keiner anderen Methode so präzise möglich, denn Neutronen eignen sich hervorragend zur Untersuchung von Wasserstoff und noch dazu können sie das Geschehen zeitlich auflösen und damit messbar machen“, erklärt Neslihan Aslan.

Ihr Betreuer am GEMS, Sebastian Busch ist auch sehr zufrieden: „Die Ergebnisse sehen sehr gut aus und wir konnten auch die hohe Mobilität des Wasserstoffes innerhalb des Feststoffes sehen“, fährt er fort. Das ist für eine schnell ablaufende Reaktion wichtig. Als nächstes gilt es nun den gesamten Feststoff zu untersuchen mit Messungen während des Lade- und Entladeprozesses, um das Zusammenspiel der einzelnen Komponenten zu untersuchen. Auch hier können Neutronen einen tiefen Einblick gewähren.

Originalpublikation:

Neslihan Aslan, Gökhan Gizer, Claudio Pistidda, Martin Dornheim, Martin Müller, Sebastian Busch, Wiebke Lohstroh. High Hydrogen Mobility in an Amide–Borohydride Compound Studied by Quasielastic Neutron Scattering. Advanced Engineering Materials/ Volume 23/ Issue 11. DOI: 10.1002/adem.202100620

Weitere Informationen: