Newsartikel

Sanitäter für Eiweiße untersucht

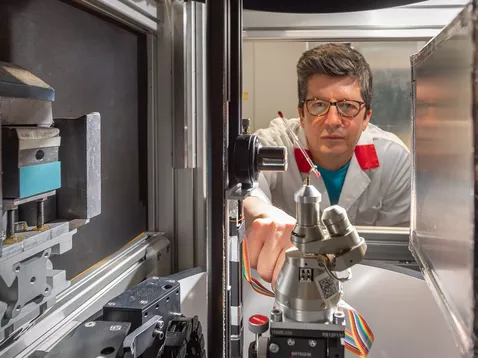

Wissenschaft, BIODIFF |

Was passiert, wenn man Eiweiß erhitzt, kann jeder bei der Eierzubereitung am Herd beobachten: Durch Hitzeeinwirkung beim Braten oder Kochen entfalten sich die Proteine und verklumpen: Das Ei wird fest. Das sollte in lebenden Zellen besser nicht gleich bei den ersten Sonnenstrahlen im Sommer passieren. Daher hat die Natur mit den so genannten Hitzeschockproteinen Abhilfe dagegen geschaffen. Die Gruppe von Professor Takeshi Yokoyama an der Universität in Toyama, Japan, will die Funktionsweise von Hsp72, einem speziellen Hitzeschockprotein, das auch in menschlichen Zellen zum Einsatz kommt, genauer verstehen und hat am BioDiff des MLZ die erste Messung dieses Proteins mit Neutronen unternommen.

Erste Hilfe durch Festhalten

Hitzeschockproteine wie das Hsp72 leisten Erste Hilfe, indem sie entfaltete Proteine einfangen. Sobald die Umgebungsbedingungen wieder auf das normale Niveau fallen, wird das Protein entlassen und kann sich in den ursprünglichen Zustand zurückfalten. Diesen Zyklus ermöglicht der zweiteilige Aufbau des Hsp72. Ein Teil, das SBD (engl.: “substrate-binding-domain”) bindet das sich entfaltende Protein (auch Substrat genannt). Der andere Teil, das NBD (engl.: “nucleotide-binding domain”) binded das Nukleotid ATP (Adenosintriphosphat), welches die Energie für diesen Zyklus liefert, indem es im aktiven Zentrum in zwei kleinere Moleküle aufgespalten wird: In das ADP und eine Monophosphatgruppe.

Neutronen zeigen Positionen von Wasserstoffatomen

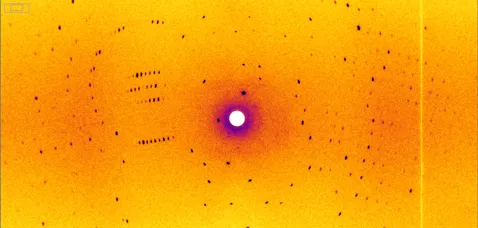

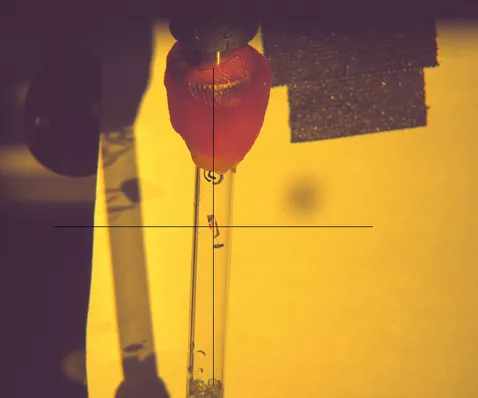

Für ihre Messungen hat die Gruppe von Professor Yokoyama den NBD-Teil des Hsp72 untersucht, an das ein ADP gebunden ist. Ziel der Untersuchung mit Neutronen war es festzustellen, ob an den Phosphat-Gruppen des ADP und an den drei für die Spaltung kritischen Stellen im aktiven Zentrum Wasserstoff gebunden ist oder nicht. Es zeigte sich, dass dies an keiner dieser Stellen der Fall ist – eine wichtige Information, um die elektrostatischen Verhältnisse im aktiven Zentrum abzuschätzen.

Zusätzlich konnte das Team drei Cluster von geordneten Wassermolekülen in der Struktur identifizieren. Für solche Untersuchungen sind Neutronen ideal. „Gerade die Ausrichtung von Wassermolekülen im oder nahe dem aktiven Zentrum lassen sich oft nur mittels der Neutronenstreuung ermitteln.”, sagt Dr. Andreas Ostermann, Instrumentwissenschaftler am BioDiff.

Hilfe zur Entwicklung von Krebsmedikamenten

“Mithilfe der Messungen haben wir herausgefunden, dass die Stabilität eines bestimmten Wasserclusters am aktiven Zentrum, in dem das ATP gespalten wird, eben diesen Prozess stark beeinflusst. Je ungeordneter die Wassermoleküle, desto höher die Aktivität der ATP-Spaltung”, sagt Professor Yokoyama. Das Zusammenspiel zwischen der Aktivität und geordneten Wasser-Strukturen im aktiven Zentrum ist sehr interessant. Denn wenn man diese Wechselwirkung genauer versteht, kann man darüber nachdenken die Aktivität zu steuern.

Fehlfunktionen bei Hitzeschockproteinen werden auch mit Krankheiten wie Krebs in Verbindung gebracht. „Deshalb ist Hsp72 auch als Zielprotein für Krebsmedikamente im Visier. Die durch die Messungen am BioDiff gewonnenen Informationen über die Wasserstoffatome im Hsp72 könnten zur Entwicklung neuer Krebsmedikamente beitragen“, erklärt Professor Yokoyama.

Originalpublikation:

T. Yokoyama, S. Fujii, A. Ostermann, T. E. Schrader, Y. Nabeshima, and M. Mizuguchi

Neutron crystallographic analysis of the nucleotide-binding domain of Hsp72 in complex with ADP

IUCrJ (2022). 9, 562-572

DOI: 10.1107/S2052252522006297