Eisenhaltige Supraleiter sind für Forscher völlig rätselhaft: Denn Eisen ist eigentlich ein magnetisches Material, das die Supraleitung verhindern sollte. Betrachtet man die Elektronen als winzige Kompassnadeln, richten sich diese im magnetisierten Eisen alle parallel aus. Für die konventionelle Supraleitung müssen die Elektronen jedoch antiparallel ohne Vorzeichenwechsel gepaart sein, um sich zu den supraleitenden Cooperpaaren zusammenzuschließen. Dies scheint bei eisenhaltigen Supraleitern anders zu sein. Deshalb werden sie auch „unkonventionelle Supraleiter“ genannt. Mit Hilfe der Neutronenmessungen können die Forscher diese Cooperpare genauer untersuchen.

Für Neutronenmessung neue Kristalle gezüchtet

Das Eisenselenid Li0.8Fe0.2OHFeSe gehört zu einer neu entdeckten Klasse von Supraleitern, die FeSe-Schichten enthalten, die wiederum von blockierenden (Li0.8Fe0.2)OH-Schichten durchzogen sind. Zunächst hatten die Wissenschaftler Schwierigkeiten, mit den Neutronen etwas zu sehen, weil einzelne Wasserstoffatome in die Schichten eingewandert waren. Doch die chinesischen Physiker züchteten reine Kristalle und ersetzten in diesen die Wasserstoffatome durch schweren Wasserstoff (Deuterium), um sie für Neutronen besser sichtbar zu machen.

Neutronen erkennen beim Auftreffen auf einen Supraleiter die Struktur des supraleitenden Cooperpaares, denn sie werden daran anders gestreut. Dabei beobachteten Forscher bei den eisenhaltigen Supraleitern stets eine besondere Anregung des Spins dieser Cooperpaare kurz unterhalb der Sprungtemperatur, ab der das Material supraleitend wird. Diese sogenannte Spinresonanz deutet auf einen Vorzeichenwechsel der supraleitenden Elektronen-Kompassnadeln hin, den man für eine Art „Klebstoff“ für die Cooperpaare hält.

Völlig neue Beobachtung

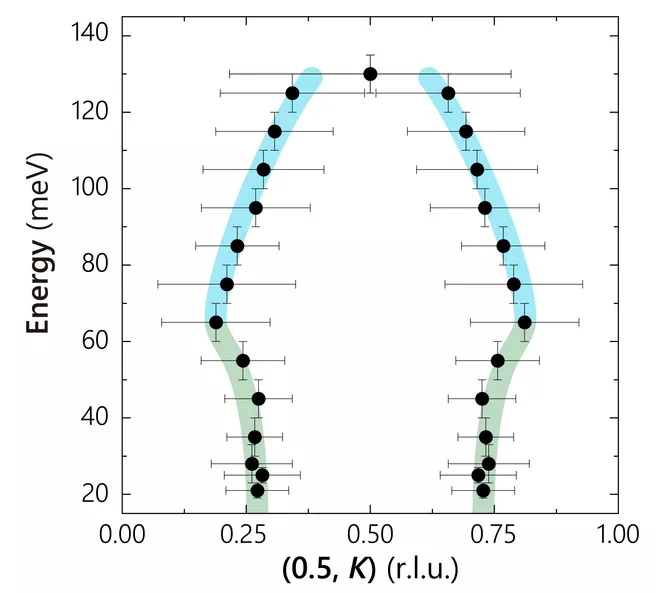

Bei den Messungen am Dreiachsenspektrometer PUMA des MLZ sahen die Wissenschaftler, diese besondere Anregung an einer ungewöhnlichen Position. Das wiederumdeutet darauf hin dass die Cooper-Paare doch ihre Vorzeichen gewechselt haben, wie es bei anderen Eisensupraleitern der Fall ist. Überraschend war für die Wissenschaftler jedoch, wie sich die Anregung des Spins unter hoher Energie verhält: „Die Anregung verteilt sich nach außen in den Niedrigenergiebereich und bei höherer Energie wird die Verteilung plötzlich nach innen gedrückt und bildet eine verdrehte Form“, beschreibt Dr. Jitae Park vom Instrument PUMA das Messergebnis. „So ein Verhalten hat bisher noch niemand bei eisenhaltigen Supraleitern beobachtet. Es erinnert an die bekannte Sanduhr-Verteilung bei kupferhaltigen Supraleitern, in der die bisher höchste Sprungtemperatur von unkonventionellen Supraleitern gemessen wurde.“ Das lässt vermuten, dass die höhere Sprungtemperatur nicht nur den Vorzeichenwechsel der Cooperpaare begünstigt, sondern auch die verdrehten Spinanregungen.

Originalpublikation:

Structure of spin excitations in heavily electron-doped Li0.8Fe0.2ODFeSe superconductors

B. Pan, Y. Shen, D. Hu, Y. Feng, J.T. Park, A.D. Christianson, Q. Wang, Y. Hao, H. Wo, Z. Yin, T.A. Maier and J. Zhao

Nature Communications 8 (1), 123 (2017)