Schwierig ist vor allem die Unterscheidung von Zahnschmelz und Dentin, den beiden mineralischen Hauptbestandteile eines Zahns. Beide bestehen aus dichten Mineralien und im Röntgenlicht ist manchmal bei fossilen Zähnen kaum etwas deutlich zu sehen. Durch die chemischen Änderungen während des Alterungsprozesses ist ein Kontrast zwischen Zahnschmelz und Dentin kaum erkennbar, manchmal nicht einmal mit Synchrotronstrahlung. Paläontologen kämpfen oft noch mit weiteren Schwierigkeiten: die Zähne sind tief in hartem Gestein eingeschlossen, aus dem sie nicht ohne Zerstörung frei gelegt werden können. Sehr oft kann in solchen Fällen auch Röntgenlicht dieses Gestein nicht durchdringen, so dass solch versteckte Fossilien auch nicht untersucht werden können.

Paläontologen wollen im Grunde eine taxonomische Einordnung ihrer Fundstücke vornehmen, um zu entscheiden, zu welcher Spezies sie gehören. Sie streben deshalb eine Art „virtueller Paleohistologie“ an, die Strukturen auf einer Mikrometerskala oder sogar darunter ohne Zerstörung der Fundstücke zeigen kann. Paläontologe Clément Zanolli von der Universität Toulouse und seine Kollegen suchten nach der ultimativen 3D-Methode, die die verschiedenen Bausteine eines Zahns und seiner Umgebung sichtbar macht, wenn die Röntgentomografie versagt.

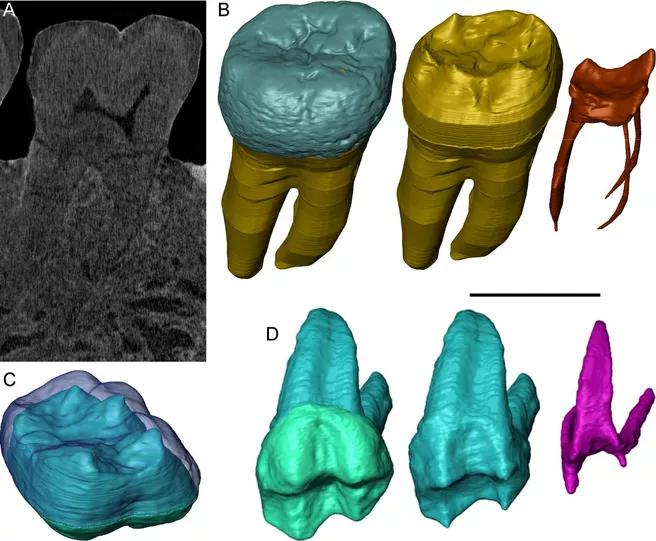

So kam Zanolli die Idee, eine kalte Neutronenstrahlung, leistungsfähige Detektoren und die relativ neue Methode der hochauflösenden dreidimensionalen Bildgebung, die am FRM II entwickelt wurde, für diese Aufgabe einzusetzen. Das führte ihn an den FRM II, im Gepäck drei verschiedene Proben: ein stark mineralisiertes Stück Unterkiefer eines frühen Menschen aus Java, einen fossilen Orang-Utan-Backenzahn aus Indonesien und den Oberkiefer einer Meerkatzenart aus einer Höhle in Südafrika, der zudem in einem Stück massiven Felsgesteins eingebacken war. Bei keinem dieser Stücke konnte mit Röntgenstrahlung etwas Nennenswertes sichtbar gemacht werden. Die Neutronen am Instrument ANTARES dagegen enthüllten nie vorher Gesehenes: eine klare Unterscheidung zwischen Dentin und Zahnschmelz, ja sogar zwischen Knochen und Dentin und das auch zwischen biologisch mineralisiertem Gewebe und dem umgebenden Felsgestein. Zanolli begeistert vor allem: „Das ist nicht nur das allererste Mal, dass wir diese Methode auf fossile Primatenzähne angewendet haben, sondern auch, dass wir – mit Hilfe von Burkhard Schillinger vom FRM II – daraus dreidimensionale Bilder der einzelnen Elemente des inneren Aufbaus der Zähne extrahieren konnten. Mit diesen drei Proben konnten wir den Beweis erbringen, dass Neutronen ein sicherer Weg sind, um Fossilien sichtbar zu machen, und dass diese innovative Methode gut geeignet ist, um die paläobiologische Signatur, die in ihrer Struktur verborgen ist, zu extrahieren.“

Ein Vorteil ist zudem für so wertvolle Artefakte, dass sie mit dieser Methode nicht zerstört werden. Verfälscht werden können die Ergebnisse durch Kleber oder Harz, das benutzt wurde um sie zu konservieren und zu schützen. Ein Nachteil könnte sein, dass die Proben durch umgebende schwere Elemente wie Kobalt oder Europium mit langer Halbwertszeit aktiviert werden und danach lange abklingen müssen. Die Wissenschaftler haben deshalb auch Erdproben aus der Umgebung untersucht und festgestellt, dass diese Elemente, wenn überhaupt, nur sehr selten vorkommen und deshalb kein Problem darstellen. Clément Zanolli ist so überzeugt von der Qualität dieser ersten Ergebnisse, dass er kürzlich mit 60 weiteren fossilen Zähnen angekommen ist und diese am FRM II untersucht hat. Diese Exemplare sind zwischen 0,9 und 1,4 Millionen Jahre alt; Ziel ist, zu bestimmen, welche davon definitiv menschliche Zähne sind und welche zu einer ausgestorbenen verwandten Spezies der Orang-Utans gehören.

Originalpublikation:

C. Zanolli et al., Exploring hominin and non-hominin primate dental fossil remains with neutron microtomography, Physics Procedia 88, 109 (2017)