Acht hochmotivierte Mädchen haben am Programm „Physik und Technik leicht gemacht“ im Rahmen der Initiative „Mädchen machen Technik“ teilgenommen.

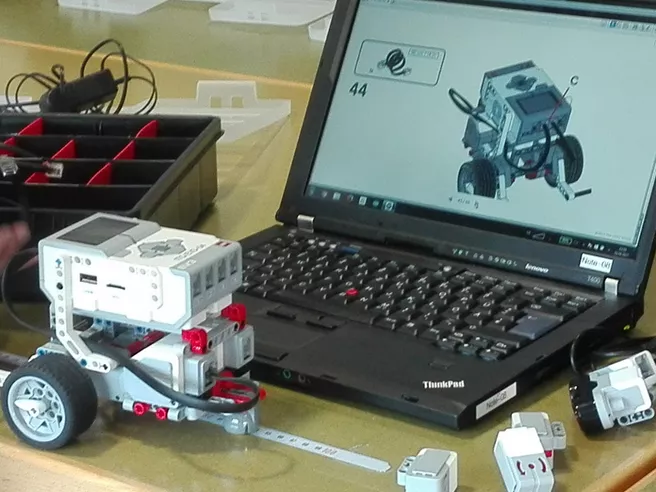

Andreas Hauptner vom Physik-Department erläuterte am Anfang des dreitägigen Workshops einige Gesetze der Optik wie Brechung und Beugung und die Welle-Teilchen-Dualität, die auch bei Neutronen gültig ist. Anschaulich wurden die Gesetze durch viele optische Versuche der Schülerinnen mit Linsen und Spalten und schließlich dem Schleifen eines eigenen Prismas aus Acryl. Am Nachmittag bauten die Mädchen dann ihren ersten Roboter zusammen, was trotz Augustsonne erstaunlich schnell ging und wozu sie nur wenig Unterstützung von den beiden Betreuern aus der Gerda-Stetter-Stiftung brauchten. So konnten sich die Teilnehmerinnen bereits an diesem ersten Nachmittag mit den grundsätzlichen Programmierschritten vertraut machen.

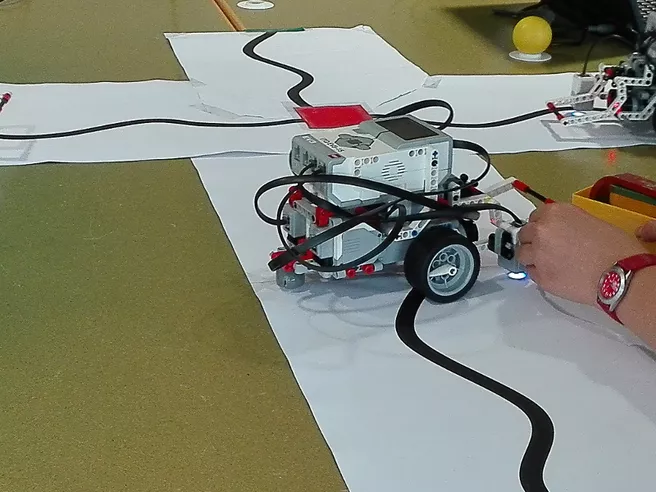

Am nächsten Vormittag ging es erst mal mit Experimenten zur Optik weiter, diesmal mit farbigem Licht und Beobachtungen, wie sich die unterschiedlichen Wellenlängen beim Durchgang durch eine Linse oder einen Spalt verhalten. Mit dem Bau eines Handspektrometers aus Pappe endeten die optischen Versuche. Nach dem inzwischen sehr beliebten Mensagang ging es mit dem Programmieren der kleinen Roboter weiter, die nun eine wirklich schwierige Aufgabe bewältigen sollten: Sie sollten einer schwarzen Wellenlinie folgen, dabei ein Hindernis umgehen, einen Ball abholen und an einer anderen Stelle wieder abliefern. Da brauchten die Mädchen nun doch öfter Unterstützung, denn die Roboter machten oft ganz andere Dinge als gewünscht. Auch wenn nicht alle erfolgreich waren – gelernt haben sie dennoch viel.

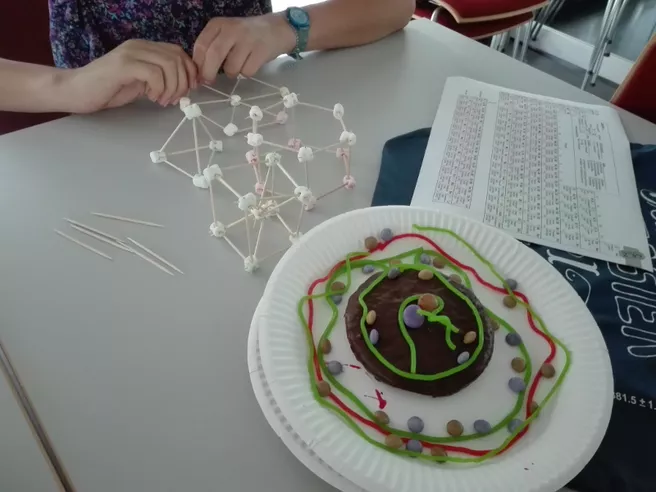

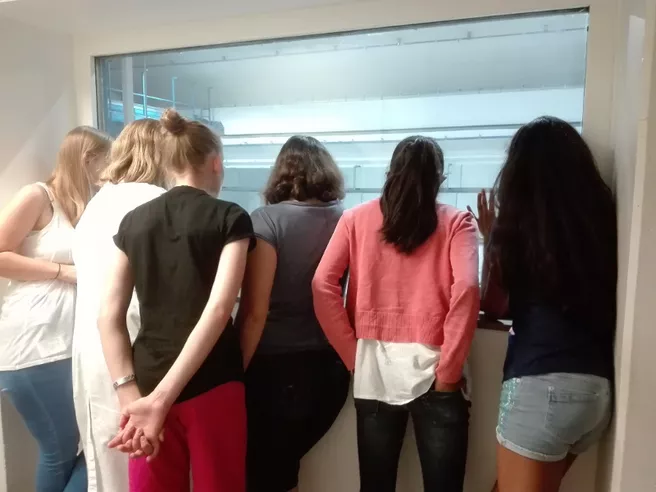

Der dritte Tag war schließlich ganz den Neutronen gewidmet. Die 11- 13jährigen Mädchen hatten noch nicht allzu viel über den Aufbau der Atome oder gar die Funktionsweise der Kernspaltung gehört, deshalb begann Marina Ganeva zunächst mit diesen Grundlagen. Die Mädchen vertieften ihre neuen Erkenntnisse, indem sie auf Lebkuchen mit Süßigkeiten ein Atommodell, später sogar noch verschiedene Kristallstrukturen, nachbauten. Nach dem Mittagessen ging es dann zum bereits ersehnten Besuch im Forschungsreaktor, wegen des Alters allerdings nur zum Besucherfenster und auf die Galerie der Neutronenleiterhalle. Für den Abschluss hatte die MLZ-Wissenschaftlerin Marina Ganeva dann noch ein Kreuzworträtsel mit Begriffen aus der Kernphysik und ein Quiz vorbereitet, bei dem richtige Antworten, auch wenn sie nur geraten waren, mit kleinen Gewinnen belohnt wurden.