Die Entdeckung könnte die Entwicklung von neuartigen elektronischen Bauteilen einen großen Schritt voranbringen. Quantenmaterialien umfassen verschiedene Materialklassen mit Eigenschaften, die nicht durch die Gesetze der klassischen Physik sondern die der Quantenmechanik erzeugt werden.

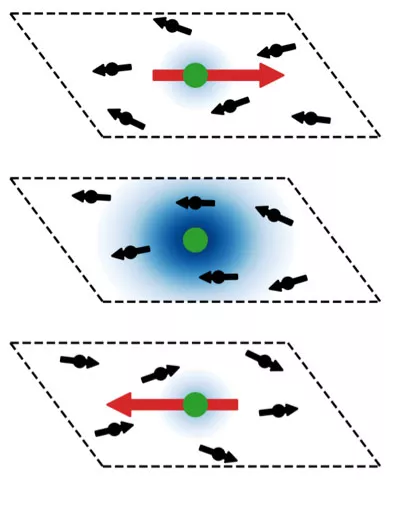

Bisher werden magnetische Schichtsysteme, die solche Grenzflächen aufweisen, meist auf der Oberfläche von Materialien aufgetragen. Da diese in der Regel rau sind, sind dabei Mindestdicken nötig. Die Forscher zeigten nun, dass im Inneren bestimmter Materialien spontan magnetische Multischichtstrukturen entstehen können, in denen sich die gesuchten dünnen Grenzschichten finden. Die magnetischen und elektronischen Eigenschaften dieser Grenzflächen unterscheiden sich drastisch von denen der Nachbarschichten: Zum Beispiel können sie supraleitend sein oder neue exotische Eigenschaften besitzen, die für Anwendungen interessant sind. Ebenso wichtig für eine technische Nutzung ist, dass sich Eigenschaften, wie die Dicke der Schichten, leicht von außen steuern lassen, zum Beispiel über die Temperatur oder ein Magnetfeld.

Die Forscher unter Leitung des amerikanischen Los Alamos National Laboratory haben die Schichtstrukturen im Inneren einer metallischen Verbindung aus Cer, Rhodium und Indium (CeRhIn5) mithilfe einer Kombination aus Experiment und Theorie entdeckt. Das Neutronenstreuinstrument POLI, das das Forschungszentrum Jülich und die RWTH Aachen gemeinsam am Heinz Meier-Leibnitz Zentrum in Garching bei München betreiben, lieferte dabei erstmals ein klares Bild der magnetischen Struktur des komplexen Materials. Von Vorteil dabei ist, dass POLI mit besonders energiereichen, sogenannten „heißen“ Neutronen als Sonde arbeitet. Die Forscher vermuten, dass vergleichbare Schichtsysteme auch in zahlreichen anderen Materialien zu finden sind.

(Text: Angela Wenzik / JCNS)

Weitere Informationen:

Pressemitteilung des Los Alamos National Laboratory, USA, vom 26.3.2018 (engl.)

Originalpublikation:

Tunable Emergent Heterostructures in a Prototypical Correlated Metal, Nature Physics (2018), DOI:10.1038/s41567-018-0060-9