Bei der Proteinneutronendiffraktion besteht das besondere Problem, große Kristalle zu erzeugen, um die atomare Auflösung zu erhalten. Viele Anwendungen dieser Methode scheitern aus Mangel an ausreichend großen Kristallen.

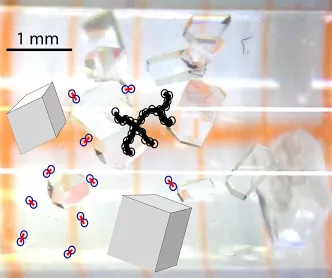

Die Untersuchungen an der Kristallisation von Lysozym ergaben, dass Fraktale eine große Rolle beim Kristallwachstum spielen. Fraktale sind Objekte aus einzelnen Lysozym-Molekülen, die selbst bei unendlicher Vergrößerung immer in derselben Struktur angeordnet sind. Die Lysozymmoleküle formen zunächst lange gerade Ketten. In einem späteren Kristallisationsstadium verästeln sich die Ketten immer mehr und bilden ein selbst-ähnliches dreidimensionales Objekt. Diese Objekte wachsen weiter und aus ihnen bilden sich dann die ersten Kristallkeime. Später werden diese Objekte dann auch als Ganzes in die wachsenden Kristalle eingebaut.

Bisher hatten Wissenschaftler die spezielle Rolle der Fraktale nur mit Lichtstreuung untersucht. Die Jülicher Forscher konnten dies jetzt mit Hilfe der Neutronenstreuung an der Kleinwinkelstreuanlage D11 des ILL und Röntgenstreuung nachweisen. Zuvor hatten sie den Experimentaufbau an der Kleinwinkelstreuanlage KWS-2 am Heinz Maier-Leibnitz Zentrum getestet.

Das Ergebnis ist eine sehr detailgetreue Beschreibung der Kristallisation von Lyoszym und erlaubt Verbesserungen an den Kristallisationsbedingungen für andere Proteine, um auch aus ihnen ausreichend große Kristalle für die Neutronenproteindiffraktion züchten zu können.

Originalpublikation:

Crossover from a Linear to a Branched Growth Regime in the Crystallization of Lysozyme

R. J. Heigl, M. Longo, J. Stellbrink, A. Radulescu, R. Schweins, and T. E. Schrader

Crystal Growth & Design, January 23, 2018

DOI: 10.1021/acs.cgd.7b01433