Sauberes Trinkwasser ist eine kostbare Ressource, vor allem in Ländern der südlichen Erdhalbkugel. Wenn nicht genug Frischwasser vorhanden ist, reinigen Wasseraufbereitungsanlagen Abwasser so, dass es trinkbar ist. Riesige Anlagen filtern das Abwasser durch eine teilweise durchlässige Membran, in der Schmutzpartikel und Salz hängen bleiben. „Ein Risiko bei diesen Membranen ist, dass organische Mikro- und Nanoschadstoffe beim Filtern durchrutschen“, sagt Dr. Marcel Dickmann. Es handelt sich dabei um synthetisch hergestellte Stoffe, wie etwa Rückstände von Waschmitteln oder Medikamenten. „Zum Beispiel zählt zu den organischen Mikroschadstoffen das bekannte Schmerzmittel Paracetamol“, erklärt Dickmann.

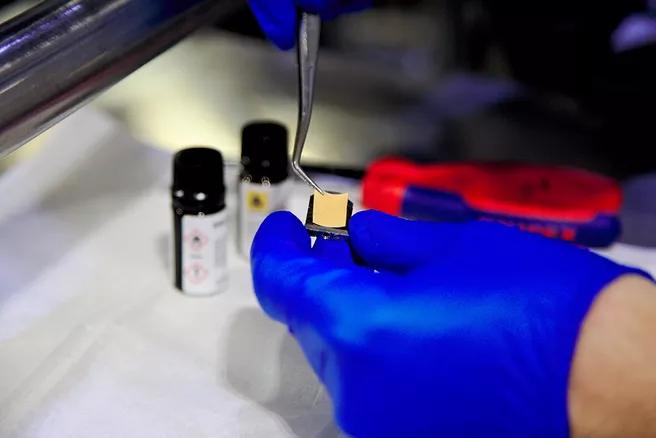

Marcel Dickmann von der Universität der Bundeswehr in München betreibt an der weltweit stärksten Positronenquelle NEPOMUC (Neutron-Induced Positron Source Munich) die sogenannte Positronenannihilitations-Lebensdauerspektroskopie (PAES). Hinter dem sperrigen Namen versteckt sich eine Versuchsapparatur auf knapp vier Quadratmetern in der Experimentierhalle des FRM II. Hier hat Dickmann zum ersten Mal mit Positronen eine Abwasserfiltermembran auf ihre Fähigkeit zum Herausfiltern der organischen Mikroschadstoffe untersucht. Es sind daumennagelgroße, rechteckige Plättchen, die ein wenig an Kaffeefilterpapier erinnern.

Porengröße auf Mikrometerebene untersucht

Entwickelt haben diese Membran Forschende aus den Niederlanden und Belgien. Frühere Studien hatten die generelle Durchlässigkeit der Membran getestet. Dabei wurde schnell klar: Je kleiner die Poren in der Membran, desto eher blieben die Mikroschadstoffe hängen. In der neuen Untersuchung schärften die Forscher ihren Fokus: „Wir sind auf die Mikro- und Nanometerebene gegangen und haben uns die einzelnen Poren der Membran angesehen“, sagt Dickmann. Hierzu brachte das Wissenschaftlerteam Membranen mit verschiedenen Porengrößen, unterschiedlicher Dicke und aus unterschiedlichen Herstellungsprozessen an die Positronenquelle nach Garching.

Zerstörungsfreie Messung mit Positronen

Marcel Dickmann beschoss die Membranen mit Positronen. Sobald ein Positron auf ein Elektron trifft, formt es ein sogenanntes Positronium, das nach einer gewissen Zeit zerstrahlt. Diese Strahlung kann Dickmann mit seiner Apparatur messen. Je kleiner die Pore in der Membran, desto schneller zerstrahlt das Positronium. Über die Lebensdauer des Positroniums lässt sich also die Porengröße der Membran bestimmen. „Mit keiner anderen Methode kann man die Porengröße so genau bestimmen, ohne dabei die Membran zu zerstören“, so Dickmann. Die Größe der Poren benötigten die Forschenden aus Belgien und Niederlanden für ihre Studien. So konnten sie Rückschlüsse aus ihr ziehen, welches Herstellungsverfahren die passende Porengrößen liefert. Ein weiteres Ergebnis überraschte die Forschenden: Je dicker die Membran, desto durchlässiger war sie für die Schadstoffe.

Marcel Dickmann ist sich sicher: „Die Studie wird dazu beitragen, das Design der Abwasserfilter zu verbessern.“ Denn Rückstände von Medikamenten oder Waschmitteln haben in Trinkwasser nichts verloren.

Originalveröffentlichung:

Roman, M., Roman, P., Verbeke, R., Gutierrez, L., Vanoppen, M., Dickmann, M., Egger, W., Vankelecom, I., Post, J., Cornelissen, E., Keesman, K., Verliefde, A., Non-steady diffusion and adsorption of organic micropollutants in ion-exchange membranes: effect of the membranethickness, ISCIENCE (2021), DOI: 10.1016/j.isci.2021.102095