Sind die Küken der Dinosaurier-Gruppe der Oviraptoren gleichzeitig aus ihren Eiern geschlüpft? Diese Frage lässt sich anhand der Länge und Anordnung der Knochen des Embryos beantworten, die über das Entwicklungsstadium Aufschluss geben. Doch wie blickt man ins Innere von Dinoeier-Fossilien? Paläontologen der Universität Bonn nutzten die Neutronenquelle der Technischen Universität München am Heinz Maier-Leibnitz Zentrum (MLZ) in Garching. Dabei zeigte sich, dass sich die Oviraptoren unterschiedlich rasch in ihren Eiern entwickelten und sie in dieser Hinsicht den modernen Vögeln ähneln. Die Ergebnisse sind nun im Journal „Integrative Organismal Biology“ veröffentlicht.

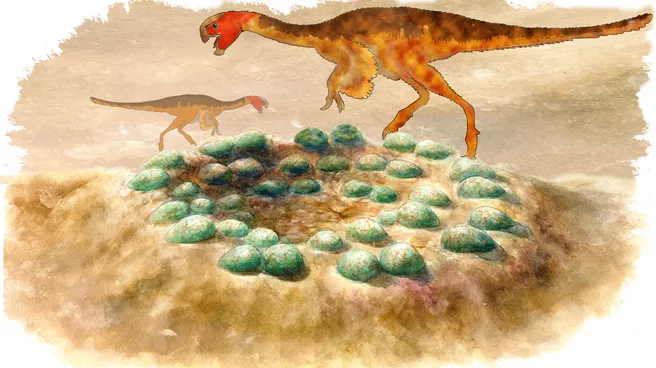

Bislang hat die Wissenschaft vermutet, dass die während der Oberkreide (vor 88 bis 66 Millionen Jahre) in Zentralasien lebenden „Oviraptoren“ genannten zweibeinigen Dinosaurier hinsichtlich ihrer Reproduktionsbiologie zwischen modernen Krokodilen und Vögeln anzusiedeln sind. Krokodile vergraben ihre Eier und die Nachkommen schlüpfen gleichzeitig. Bei den Vögeln kommt es hingegen häufig vor, dass der Schlupf im Nest zu unterschiedlichen Zeiten erfolgt.

Paläontologen der Universität Bonn haben nun zusammen mit Wissenschaftlern aus Taiwan, der Schweiz und dem Heinz Maier-Leibnitz Zentrum in Garching untersucht, wie unterschiedlich weit die Entwicklung der Embryonen in drei 67 Millionen Jahre alten Oviraptoreneier-Fossilien aus dem Ganzhou-Becken der Jiangxi-Provinz in China fortgeschritten war. „Oviraptoreneier werden in Zentralasien relativ häufig gefunden, allerdings sind die meisten aus dem Fundkontext gerissen“, sagt Thomas Engler vom Institut für Geowissenschaften der Universität Bonn. Häufig ist dann nicht mehr erkennbar, ob die Eier aus einem Gelege stammen.

Wichtiger Fund in China

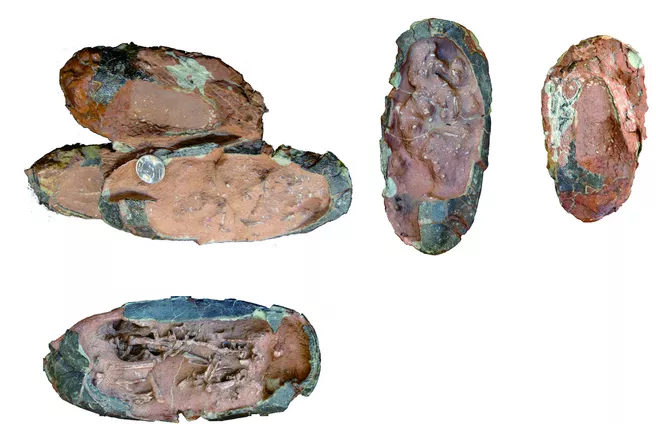

„Das ist bei den von uns untersuchten Fossilien anders: Wir haben ein Eierpaar und ein weiteres Ei zusammen in einen Gesteinsblock eingebettet gefunden“, berichtet Dr. Tzu-Ruei Yang, der bei einer Grabung in der Nähe der Stadt Ganzhou in China den ungewöhnlichen Fund gemacht hat. Daraus schlossen die Forscher, dass die rund 18 Zentimeter großen Eier nahezu gleichzeitig von einem Oviraptor-Weibchen gelegt wurden. Yang promovierte am Institut für Geowissenschaften der Universität Bonn und arbeitet nun als Wissenschaftler am Nationalmuseum für Naturwissenschaften in Taiwan.

Anhand des Entwicklungsstadiums der Embryonen in den drei Eiern versuchten die Wissenschaftler abzuschätzen, ob die kleinen Dinos zugleich oder zu unterschiedlichen Zeiten geschlüpft wären. Dabei spielt die Länge der Knochen im Ei eine wichtige Rolle „Der Embryo, der im Vergleich über die längeren Knochen verfügt, ist weiter entwickelt“, erläutert Yang. Ein weiteres Indiz ist, inwieweit die Knochen miteinander verbunden sind. Ein stärker vernetztes Skelett deutet auf ein höheres Entwicklungsstadium des Dino-Embryos hin.

Blick ins Innere des Dinosauriereis

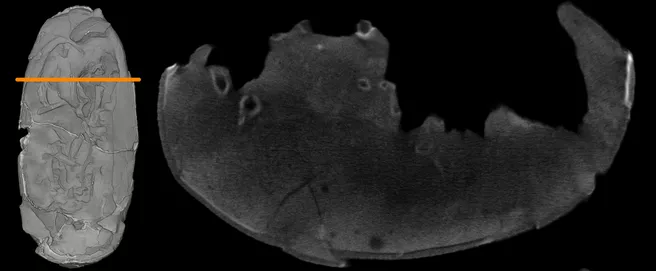

Doch wie lässt sich die Lage der Knochen in einem fossilierten Dinosaurier-Ei bestimmen? Die Paläontologen der Universität Bonn versuchten es zunächst mit dem institutseigenen Röntgen-Mikro-Computertomographen. „Leider ließen sich damit die Knochen nicht vom umliegendem Gestein unterscheiden“, sagt Engler. Deshalb brachten die Forscher die Dinosauriereier an die Forschungs-Neutronenquelle der Technischen Universität München an das Heinz Maier-Leibnitz Zentrum (MLZ) nach Garching. „Aufgrund der hohen Eindringtiefe der Neutronen an der NECTAR- und der ANTARES-Anlage war es möglich, die internen Strukturen sichtbar zu machen“, sagt Dr. Malgorzata Makowska, die die Messungen und Auswertungen am MLZ betreute und inzwischen an der Schweizer Neutronenquelle PSI forscht.

Aus der Länge und Lage der Embryonenknochen schlossen die Wissenschaftler, dass das einzelne Ei früher gelegt worden sein musste als das Eierpaar im gleichen Gelege. Doch auch beim Paar waren die Embryonen unterschiedlich weit entwickelt. Dünnschnitte bestätigen diese Ergebnisse. Mit ihnen haben die Wissenschaftler die Dicke der Eierschalen gemessen. Der heranwachsende Embryo nimmt einen Teil der Schale auf, weil er das Kalzium für sein wachsendes Skelett benötigt. „Je mehr Material aus der Eierschale herausgelöst wurde, desto weiter ist die Entwicklung des Embryos fortgeschritten“, erläutert Yang.

Aus diesen Indizien schließen die Wissenschaftler, dass die Oviraptoren hinsichtlich ihrer Fortpflanzungsbiologie eher modernen Vögeln ähnelten, deren Küken zu unterschiedliche Zeiten schlüpfen. Die Ergebnisse sprechen gegen die Strategie der Krokodile oder Schildkröten, die alle gleichzeitig aus dem Ei kriechen. Damit sind die Forscher der Lebensweise der längst ausgestorbenen Oviraptoren, die auf zwei Beinen in Zentralasien unterwegs waren, einen Schritt näher gekommen. „Darüber hinaus zeigt die Studie, dass die Untersuchung von Fossilien mit Neutronen neuartige wissenschaftliche Ergebnisse ermöglicht“, sagt Engler.

Text: Universität Bonn

Originalpublikation:

Tzu-Ruei Yang, Thomas Engler, Jens N. Lallensack, Adun Samathi, Malgorzata Makowska, and Burkhard Schillinger: Hatching Asynchrony in Oviraptorid Dinosaurs Sheds Light on Their Unique Nesting Biology, Integrative Organismal Biology, 15. November 2019 DOI: 10.1093/iob/obz030

Kontakt:

Thomas Engler

Institut für Geowissenschaften

Universität Bonn

Tel. 0228/734189

E-Mail: thomas.engler(at)uni-bonn.de