Bereits seit 2016 arbeiten Wissenschaftler und Ingenieure an der Forschungs-Neutronenquelle Heinz Maier-Leibnitz (FRM II) am Design der beiden Messinstrumente für die noch im Bau befindliche Neutronenquelle in Schweden. „Wir können hier unsere sehr große und langjährige Erfahrung im Aufbau von Neutronen-Instrumenten einbringen“, sagt der Wissenschaftliche Direktor des FRM II, Prof. Dr. Peter Müller-Buschbaum.

Konkret geht es um den Aufbau des Cold Chopper Spektrometers (CSPEC). Das Instrument wird zum Beispiel Diffusionvorgänge in Energiematerialien messen können und gemeinsam von Wissenschaftlern des FRM II, des Laboratoire Léon Brillouin (LLB) in Frankreich und der ESS entwickelt. Hierfür stehen für den FRM II 8,25 Millionen Euro an Fördergeldern bereit. Die TUM-Wissenschaftler und Ingenieure sind dabei vor allem für den Aufbau des mehr als 160 Meter langen Neutronenleiters und der Neutronendetektoren zuständig. „Das Messgerät wird eine Art Arbeitspferd für Wissenschaftler werden“, sagt Dr. Wiebke Lohstroh, Leiterin der Gruppe Instrumente am FRM II.

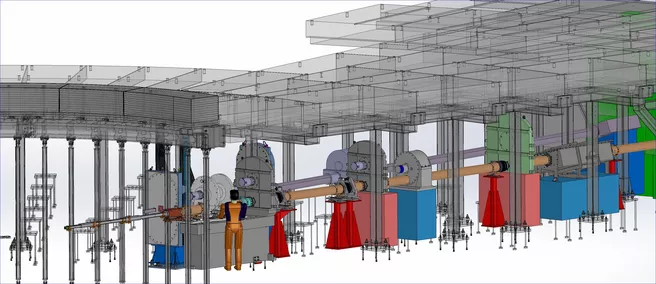

Außerdem bauen Wissenschaftler des FRM II gemeinsam mit dem Schweizer Paul-Scherrer-Institut (PSI) die Radiografieanlage ODIN (Optical and Diffraction Imaging with Neutrons) in Schweden. Für die Leistungen des FRM II stellt das BMBF 6,9 Millionen Euro bereit. ODIN wird sehr vielseitig einsetzbar sein und soll zum Beispiel die Materialermüdung in Metallen sichtbar machen. „Eine Besonderheit von ODIN wird es sein, dass seine Wellenlängenauflösung flexibel einstellbar sein wird. Das gibt es weltweit noch bei keiner Neutronenradiografieanlage“, sagt Wiebke Lohstroh. Dr. Aureliano Tartaglione als Wissenschaftler und ein Ingenieur der TUM kümmern sich neben der Abschirmung des rund 1000 Tonnen schweren Kolosses auch um die zehn sogenannten Chopperscheiben im Neutronenleiter, die aus dem ursprünglich „weißen“ Neutronenstrahl ähnlich wie bei weißem Licht die Neutronen einer bestimmten Wellenlänge herausfiltern können. „Diese großen, drehenden Scheiben, die einen Durchmesser von bis zu 1,5 Metern haben werden, sind eine echte Herausforderung für das Design“, sagt Aureliano Tartaglione. Im Vergleich zu einer kontinuierlichen Neutronenquelle wie dem FRM II hat eine Spallationsneutronenquelle einen gepulsten Neutronenstrahl. ESS wird 2023 die ersten Forschungsergebnisse liefern, und die beiden von der TUM eingerichteten Instrumente werden zu den ersten acht Experimentierstationen gehören.