Das MLZ bietet als Kooperation zwischen Technischer Universität München (TUM) und den Helmholtz-Zentren in Jülich und Geesthacht Zugang zu den Instrumenten, die mit dieser Förderung an der Forschungs-Neutronenquelle Heinz Maier-Leibnitz (FRM II) in Garching neu gebaut oder erweitert werden können. Das Schwerpunktprogramm des BMBF „Erforschung kondensierter Materie an Großgeräten“ fördert über einen Zeitraum von drei Jahren die Forschungsprojekte von elf Universitäten, darunter auch zwei Projekte der TUM selbst.

Professor Dr. Winfried Petry und Professor Dr. Dieter Richter, die beiden wissenschaftlicher Direktoren am MLZ, äußern sich hoch zufrieden: „Die Forschung mit Neutronen am MLZ adressiert die großen Herausforderungen unserer Gesellschaft wie Energie, Gesundheit, Informationstechnologie, Nanomaterialien oder Mobilität. Die spezielle Förderung durch das BMBF ermöglicht es deutschen Universitätsgruppen ihre Expertise für diese großen gesellschaftlichen Herausforderungen am MLZ einzubringen.“

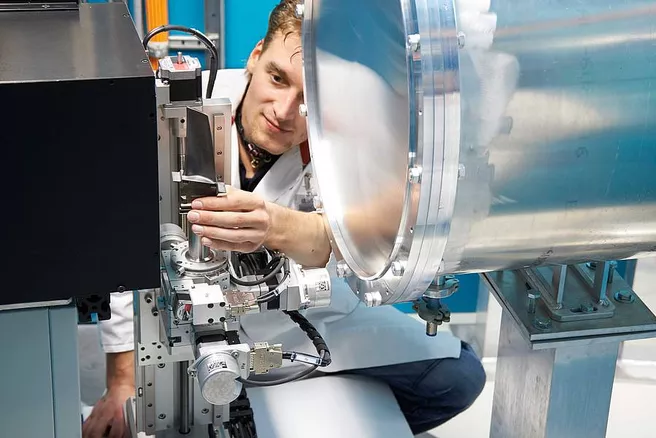

Allein 3,5 Millionen Euro erhält die Universität Bayreuth für die Erweiterung der bereits bestehenden Hochdruckpresse SAPHiR zur Untersuchung von Materialien bei extremem Druck und sehr hohen Temperaturen. Die Forscher werden mit diesem Instrument in die Lage versetzt, die Bedingungen zwischen äußerem und innerem Erdmantel in Tiefen von 440 – 660 Kilometern nachzubilden und so den atomaren Aufbau von Materialien unter diesen extremen Bedingungen zu studieren.

Eine Reihe von wissenschaftlichen Geräten wird völlig neu gebaut. So errichtet etwa die RWTH Aachen für das neue Diffraktometer POLI einen Polarisator. Das neu zu bauende Dreiachsenspektrometer KOMPASS der Universität zu Köln wird mit zusätzlichen Bauteilen ausgestattet, um eine größere Vielfalt an magnetischen und elektronischen Strukturen messen zu können. Solche Strukturen können die Grundlage für neue Informationstechnologien sein.

Am Dreiachsenspektrometer PUMA, das von der Universität Göttingen an der Forschungs-Neutronenquelle betrieben wird, werden dank der Förderung künftig noch schnellere Messungen, z.B. an Supraleitern, ermöglicht. Neuartige Phänomene an der Grenzschicht zwischen lebenden Zellen und einem Trägersubstrat wollen Forscher der Ludwig-Maximilians-Universität München am Reflektometer REFSANS untersuchen. Die Technische Universität Dresden wird die Fördermittel benutzen, um einen Prototypen für den effizienteren Nachweis der Neutronen am Dreiachsenspektrometer PANDA zu bauen.

Der Lehrstuhl für Festkörperchemie der RWTH Aachen und das Geowissenschaftliche Zentrum der Universität Göttingen haben größtes Interesse am Neubau des Diffraktometers POWTEX, denn es ist besonders geeignet für die Untersuchung von neuartigen chemischen Zusammensetzungen und Strukturen von Geomaterialien. Das Helmholtz Zentrum Jülich bringt hier speziell seine Erfahrung mit dem Bau solcher Instrumente ein.

Eine kombinierte Tomografieanlage, die gleichzeitig sowohl Bilder vom mikroskopischen Aufbau von zum Beispiel Batterien oder Brennstoffzellen mit Röntgenstrahlen als auch mit Neutronenstrahlen am Instrument ANTARES erzeugt, ist der große Wunsch eines Verbundprojektes am Physik Department der TUM. In einer ersten Phase werden vorerst ein hochauflösender Neutronendetektor und eine Röntgenquelle gefördert.

Nicht nur die Forschung mit Neutronen wird vom BMBF unterstützt, sondern auch die Positronen, die Antiteilchen der Elektronen, die an der Forschungs-Neutronenquelle erzeugt werden. Die Universität der Bundeswehr München und die Technische Universität München werden mit den zusätzlichen Geldern neue Geräte, unter anderem für gepulste Positronen, errichten. Hiermit können fehlende Atome im Festkörper mit höherer Präzision unterschieden werden.