Neutronen treiben die Fusionsforschung voran

Aktuell, Wissenschaft, SANS-1 |

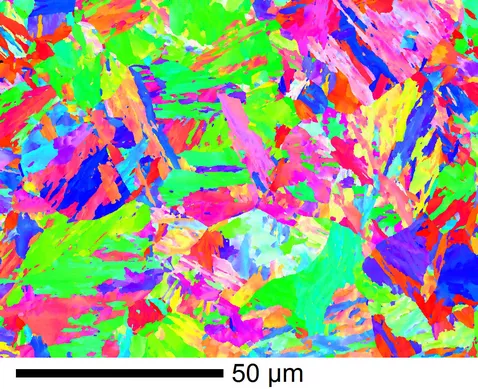

Für die Wände eines Fusionsreaktors werden Materialien benötigt, die extremen Bedingungen standhalten. Wenn Eisen hochenergetischer Strahlung ausgesetzt wird, entstehen allerdings kleine Poren. Die Forschenden beheben dieses Problem, indem sie etwas Chrom und Spuren anderer Elemente beimischen. Allerdings fällen diese bei hohen Temperaturen oder Neutronenbeschuss aus und verschlechtern unter anderem die Hitzeresistenz der Legierung.

Stahlproben mit Neutronen untersucht

Um besser zu verstehen, wie diese Ausfällungen entstehen, behandelten Dr. Andreas Ulbricht und Dr. Frank Bergner vom Helmholtz-Zentrum Dresden Rossendorf Stahlproben mit hochenergetischen Neutronen. Anschließend untersuchten sie die Proben zusammen mit Dr. André Heinemann vom Helmholtz-Zentrum Hereon am SANS-1 Instrument des Heinz Maier-Leibnitz-Zentrums.

Welchen Einfluss haben hohe Temperaturen?

SANS-1 sendet Neutronen mit niedriger Energie aus, die an den Ausfällungen gestreut werden und so Rückschlüsse über Art und Größe der Einlagerungen ermöglichen. So konnten die Forschenden besser verstehen, welchen Einfluss höhere Chromkonzentrationen und unterschiedliche Temperaturen auf die Eigenschaften des Materials haben.

Mit den Ergebnissen können Forschende in Zukunft bessere Materialien für den sicheren Betrieb eines Fusionsreaktors entwickeln.

Originalpublikation:

Andreas Ulbricht, André Heinemann und Frank Bergner

Small-angle neutron scattering applied to low-dose neutron-irradiated Fe–Cr alloys and ferritic martensitic steel Eurofer97

J. Appl. Cryst. (2022). 55, 702-712

10.1107/S1600576722004800

Mehr Information:

Das Projekt erhielt finanzielle Unterstützung durch die Europäische Kommission im Rahmen des Seventh Framework Programme (FP7) project MatISSE (grant agreement No. 604862) und trägt zum Joint Programme on Nuclear Materials (JPNM) of the European Energy Research Alliance (EERA) bei.

Neben dem MLZ waren auch Forschende des Helmholtz-Zentrum Dresden Rossendorf beteiligt.